В последнее время в России много говорят о перевооружении армии и о модернизации предприятий военно-промышленного комплекса (ВПК). Эта тема и в СССР была весьма актуальна. К сожалению, и тогда, и сегодня при этом как-то забывают одну истину – технологические прорывы в военной сфере должны обеспечивать технологические прорывы и в быту обычного человека.

Во второй половине ХХ века роковую роль в соревновании двух систем: капиталистической и социалистической, сыграла именно техника для дома, для семьи. Западное общество предлагало человеку значительно больший ассортимент услуг и товаров, причем существенно более высокого качества, нежели социалистическое. С таким соблазном было трудно бороться.

Накануне перестройки многим советским гражданам хотелось немного «загнивающего капитализма» в виде автомашины с центральным замком, электронной аппаратуры, разного рода кухонной утвари и т.п. Между тем, многие из западных бытовых новинок были родом из военной сферы. Антипригарные покрытия, сверхпрочные ткани, миниатюрные видеокамеры, высококачественные звукозаписывающие аппараты и многое другое родилось в секретных лабораториях американского ВПК.

На Западе эти новинки получили новую жизнь в бытовой сфере. В итоге это позволило сделать уровень культурно-бытовой и электронной техники визитной карточкой западного образа жизни. К сожалению, в Советском Союзе ситуация оказалась иной.

Замечу, что отставание СССР в области применения высоких технологий для производства культурно-бытовых новинок для людей было не базовым. Оно состоялось не столько по причине отсутствия технологий и материальных средств, а, прежде всего, из-за недооценки данной проблемы советским высшим политическим руководством.

Это хорошо видно на примере развития электронно-вычислительной техники в СССР и в США. Известно, что до середины 1960-х годов между ними в этой области был своеобразный паритет.

✦ В 1953 году в СССР была создана первая большая ЭВМ — БЭСМ (Большая электронная счетная машина). Её быстродействие достигло 10 тыс. операций в секунду, то есть на уровне лучших вычислительных машин США.

В 1958 году в СССР появилась самая мощная ЭВМ в Европе. Это была ЭВМ М-20 со средним быстродействием 20 тыс. операций в секунду. С её помощью было решено немало важнейших теоретических и прикладных задач науки и техники того времени.

В 1967 году начала работать БЭСМ-6, выполнявшая около 1 млн операций в секунду. В течение нескольких лет она была самой высокопроизводительной ЭВМ в Европе. Модернизированная БЭСМ-6, работая в 1975 году в составе вычислительного комплекса, в ходе космического полёта «Союз-Апполон»» обрабатывала данные по траектории полёта за одну минуту, в то время как американская сторона на такой расчёт тратила одну минуту плюс... полчаса.

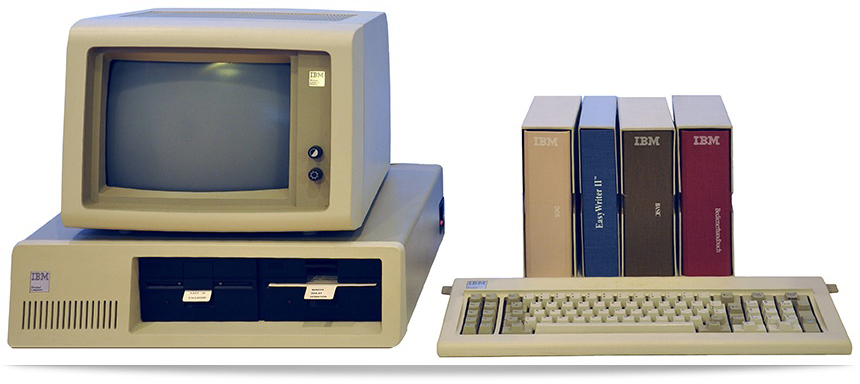

✦ Тем не менее, в декабре 1967 года в Министерстве радиопромышленности СССР было принято решение прекратить разработки собственных вычислительных систем и использовать разработки американских компьютерных фирм «IBM» и «Digital Equipment», адаптировав их к уровню советских технологий.

Это произошло при легендарном министре Радиопрома, Герое Социалистического Труда, дважды лауреате Сталинской премии СССР Валерии Дмитриевиче Калмыкове, возглавлявшего отрасль с 1954 по 1974 год. К сожалению, даже люди такого масштаба иной раз допускали роковые ошибки. Такой ошибкой и было ориентирование советской радиопромышленности на копирование американских компьютерных технологий.

В результате советские компьютеры серии ЕС ЭВМ стали аналогами продукции «IBM», а серия СМ ЭВМ повторяла технологии «Digital Equipment». На первый взгляд это решение выглядело вроде бы обоснованным, если учесть, что в СССР практически каждый НИИ стремился разработать свою версию вычислительной машины для решения отраслевых задач. В результате чего ЭВМ в СССР выпускались разрозненно и почти штучно. Соответственно — с огромной себестоимостью. Годовой суммарный выпуск всех типов ЭВМ (а их насчитывалось более 20) 1960-х годах составлял всего около тысячи штук. Это никак не могло удовлетворить потребности народного хозяйства и обороны страны.

Но главная проблема крылась в программном обеспечении. Без него ЭВМ, понятно, просто груда металла и пластмассы. Эту проблему усугубляло то, что модели советских ЭВМ были аппаратно и программно несовместимы. В СССР программным обеспечением в 1969 году занималось всего 1,5 тысячи, а в США — 50 тысяч программистов. К тому времени в Штатах был уже налажен массовый выпуск ЭВМ.

Учитывая такую ситуацию, следовало принять, казалось бы, очевидное решение. Взять за основу наиболее продвинутую из отечественных вычислительных систем, принять ее за индустриальный стандарт, объединить разрозненные группы ученых и создать линейку совместимых друг с другом ЭВМ.

Но, видимо, Калмыкова соблазнил опыт КБ Андрея Николаевича Туполева, после войны скопировавшего, по указанию Сталина, американский бомбардировщик Б-29. Это позволило Туполеву стать патриархом советского самолетостроения. Правда, впоследствии советское авиастроение пошло своим путем и добилось впечатляющих результатов, создав ряд самолетов, существенно опередивших время и американские аналоги.

Следует напомнить, что создатель БЭСМ-6 Сергей Алексеевич Лебедев заявил, что копирование «IBM System/360» приведет к отставанию от мировой промышленности на несколько лет. К тому времени эта система на Западе считалась устаревшей.

✦ В результате ситуация с производством ЭВМ повторила историю советского автопрома. Закупив в 1960-е годы автомобильный завод компании «Фиат», СССР, а теперь и Россия, психологически и технически не может преодолеть «фиатизм» в автостроении.

О том, каким могло быть будущее советской вычислительной техники, свидетельствует пример Института точной механики и вычислительной техники (ИТМиВТ) имени Лебедева. Коллектив этого института не затронуло вышеупомянутое решение Министерство радиопромышленности, так как он разрабатывал суперкомпьютеры для оборонных систем Советского Союза.

Достижения ученых и специалистов ИТМиВТ, впоследствии Института микропроцессорных систем РАН, на этом поприще были впечатляющие. Созданные в институте мощные электронные машины «Эльбрус» распределялись по разнарядке Кремля. Они стали мозгом первой системы ПРО Москвы, были установлены в космическом ЦУПе, а также в ядерных центрах Арзамас-16 и Челябинск-70.

О возможностях ЭВМ типа «Эльбрус» свидетельствует такой пример. В 1989 году в состав Военно-морского флота СССР вошел большой разведывательный корабль «Урал». Он являлся самым большой в мире кораблем-разведчиком (длина 265 м, водоизмещение — 36500 тонн) и самым большим в СССР кораблем с ядерной энергетической установкой. Основу радиоэлектронного разведывательного оснащения «Урала» составляли две ЭВМ «Эльбрус».

Два корабля типа «Урал» — один в Тихом, другой в Атлантическом океане — через систему спутников были способны держать под контролем весь земной шар и, прежде всего, все американские базы вне зависимости от их местонахождения.

✦ Подобная система в США только разрабатывается. Электронно-вычислительные машины «Эльбрус» и сегодня стоят на вооружении российской армии, обеспечивая независимость обороноспособности страны от иностранных поставщиков.

В 1978 году в Институте им. Лебедева был впервые в мире создан суперскалярный процессор, то есть параллельно выполняющий несколько команд. До этого компьютеры работали последовательно, выполняя команду за командой. Это существенно ограничивало их быстродействие.

Директор Института микропроцессорных систем, лауреат Ленинской и Государственной премий, член-корреспондент РАН Борис Арташесович Бабаян с гордостью заявляет: «В 1978 году мы сделали первую суперскалярную машину Эльбрус-1. Сейчас на Западе делают суперскаляры только такой архитектуры. Первый суперскаляр на Западе появился в 92-ом году, наш в 78-ом. Причем тот вариант суперскаляра, который сделали мы, аналогичен «Pentium Pro», который «Intel» сделал в 95-ом году».

Историческое первенство «Эльбруса» подтверждают и в Америке. В статье «Русские идут» в февральском (2004 г.) выпуске ведущего западного издания в области микропроцессорных архитектур «Microprocessor Report», Кит Дифендорфф, разработчик одного из первых западных суперскалярных процессоров, признал, что русские создали такие процессоры на 15 лет раньше.

Признанием достижений отечественной вычислительной техники явился тот факт, что в 2004 году Бабаян был приглашен компанией «Intel», мировым микропроцессорным лидером, на должность директора по архитектуре в подразделении программных решений. Он был удостоен титула «Intel Felow», которым имеет право называться всего 41 человек в мире, причем в Европе таких нет.

Всем, твердящим о инженерно-технологической отсталости СССР, следует напомнить следующее.

✦ После развала СССР американская Силиконовая долина (центр высоких компьютерных технологий) вдруг заговорила по-русски, так как туда хлынули выпускники советских вузов. Сегодня в США и Канаде они считаются лучшими программистами и разработчиками вычислительной техники. Достаточно сказать, что компьютерная сенсация ХХI века микропроцессор нового поколения «Crusoe» фирмы «Transmeta» был в основном разработан выходцами из СССР и России.

С проблемой практического использования в СССР достижений науки и техники мне довелось столкнуться в 1975-1981 годах. В то время я работал в Ленинском райкоме Компартии Литвы города Вильнюса заведующим промышленно-транспортным отделом, а впоследствии секретарем, курирующим экономику.

В районе действовали три предприятия, олицетворяющие технический прогресс. Это: научно-производственное объединение «Вента», специализировавшееся на производстве интегральных схем для микропроцессорных наборов, используемых в ЭВМ, завод счетных машин, изготавливавший вычислительные комплексы и научно-производственное объединение «Вильма», выпускавшее звукозаписывающую технику.

Технически наиболее продвинутым предприятием являлось объединение «Вента». Оно было создано по американскому образцу. Даже здание было построено, как в Калифорнии, с облицовкой стеклянными панелями. Для Литвы, где среднегодовая температура невысокая, подобное здание выглядело странно и служило поводом для шуток инженерного персонала «Венты» об узколобости московских «мудрецов», спроектировавших для Литвы стеклянную коробку.

На «Венте» изготавливалось «сердце» современного компьютера — интегральная схема. Представьте себе тончайший кремниевый кусочек (так называемый кристалл) площадью менее 1 кв. см, на котором «выращивались» многослойные электронные схемы, выполняющие функции основных логических узлов ЭВМ. В итоге транзисторы, резисторы, конденсаторы, триггеры, ранее занимавшие огромные площади и объемы, размещались на этом «кристалле», который, в свою очередь, являлся частицей кремниевого диска диаметром от 100 мм и выше (размер диска определяла «продвинутость» технологии). На нем размещались десятки или сотни этих схем. Чем больше диаметр диска, тем больше был выход интегральных схем.

✦ Специалисты «Венты», с которыми мне довелось не раз беседовать, говорили, что они стремятся не только копировать американские образцы, но и совершенствовать их. Однако отставание все равно оставалось.

Как уже говорилось, все советские разработки базировались на архитектуре американской «IBM». Это были рамки, в которых изначально должны были действовать советские разработчики.

Соответственно, они были вынуждены следовать в кильватере американцев. Причем было недостаточно «достать» новые образцы компьютеров IBM для копирования. Оказалось, что копирование расположения элементов на платах и знание характеристик не гарантировало их качественного воспроизведения и организации массового производства. Нужны были нюансы соответствующих технологий, которые оставались производственным секретом американцев.

В СССР расчет был на то, что достаточно будет «добыть» матобеспечение для организации технологических процессов и наступит расцвет советской вычислительной техники. Однако вскоре стало ясно, что добытые на Западе «куски» и части нередко не подходили друг к другу, а программы не работали. Добавим, что американцы специально подсовывали советским агентам разработки, таящие серьезный брак.

«Вента» в основном работала на оборонную промышленность. Её микропроцессорные наборы использовались в армейских бортовых цифровых вычислительных машинах (БЦВМ) и комплексах. Кстати, после распада СССР американские военные эксперты позаимствовали ряд наших военных компьютерных технологий в силу их хорошей адаптированности к боевым условиям и относительной дешевизны. Но это в военной области. А в гражданской — дела обстояли хуже. Там отставание нарастало с каждым годом.

Так, Вильнюсский завод счетных машин в начале 1980-х вместо допотопных счетно-перфорационных комплексов освоил производство достаточно передовых вычислительных комплексов СМ-1600 и мини-ЭВМ М-5000. Но с позиций мирового уровня они были тоже устаревшим продуктом. Тем не менее, эта продукция пользовалась в СССР большим спросом, очередь на неё в министерстве Радиопрома и Госплане СССР была огромной.

✦ Разговоры о массовом производстве ЭВМ для народного хозяйства и населения СССР тогда считались ненужной беллетристикой. А американцы в августе 1981 года нанесли решающий удар в компьютерной гонке с СССР.

Тогда корпорация «IBM» объявила о создании компьютерной системы – «IBM Personal Computer». Эта система вскоре стала мировым стандартом персонального компьютера. Сейчас аналогичные компьютеры (совместимые с «IBM PC») составляют около 90 % всех производимых в мире персональных компьютеров.

С 1981 года практически любой американец в домашних условиях, без помощи профессионального программиста мог использовать ЭВМ. Как уже говорилось, в Советском Союзе в это время вообще не стояла задача производства персональных компьютеров. В итоге большинство советских конструкторов, технологов, расчетчиков на своих рабочих местах работали с помощью логарифмической линейки. Лучшие в мире мозги тратили огромное количество времени на банальные расчеты.

Ещё раз повторю, советское отставание в производстве персональных компьютеров имело не столько технологическую, сколько политическую причину. Руководство СССР изначально не видело смысла в развитии вычислительной техники и информатики в широких масштабах. Первые ЭВМ разрабатывали в основном для того, чтобы они просчитывали траектории межконтинентальных ракет, вывод спутников на орбиту, а также решали специализированные военные и научные задачи.

✦ В результате к 1985 году в СССР насчитывалось примерно около 80 тысяч ЭВМ и компьютеров. США в это время располагали 1,5 млн новейших ЭВМ и 17 млн персональных компьютеров. Это обеспечило огромную разницу в возможностях использования интеллектуального потенциала страны.

О роли информационных технологий в жизни современного государства свидетельствуют следующие факты. Уже в октябре 1983 года американский журнал «Электроника» отмечал, что «в США и других развитых странах медленно, но неуклонно происходит переход от индустриальной экономики к экономике, основанной на информации... В результате одно техническое достижение буквально следует за другим. Машины пятого поколения; искусственный интеллект; персональные компьютеры... — вот далеко не полный список созданных промышленностью новшеств, о которых в настоящее время должен знать уже практически любой руководитель, если он хочет эффективно выполнять свою работу».

Японское «экономическое чудо» во многом было обусловлено развитием информационных технологий. С 1971 года в Японии в государственных масштабах осуществляется программа создания так называемого «информационного общества», в рамках которого информация должна быть так же доступна любому члену общества, как доступны вода и электроэнергия. Во многом благодаря этому бедная природными ресурсами островная страна в 1980-х годах обошла по экономическому развитию своих конкурентов — Англию, ФРГ и Францию. Япония сегодня занимает третье после США и Китая место в мире по уровню экономического развития.

Необходимо признать, что СССР заметно отставал и в области производства бытовой высококлассной звукозаписывающей техники, которую жаждали иметь миллионы советских меломанов. Одним из ведущих предприятий этого направления было Вильнюсское производственное объединение «Вильма». В основном оно работало на советский ВПК. Здесь изготавливалась специальная звукозаписывающая техника, в том числе карманные портативные магнитофоны специального назначения и знаменитые «черные ящики» для самолетов и подлодок.

Правда, «черные ящики» имели вид оранжевых шаров. Сейчас это общеизвестно, а в 1980-х это было строжайшим секретом. Выполнялись на «Вильме» и другие спецзаказы. Например, был изготовлен для зала заседаний Политбюро ЦК Компартии Кубы комплекс звукоусиливающей и звукозаписывающей техники. Качество спецтехники на «Вильме» было достаточно высоким. Однако бытовые магнитофоны «Вильма» оставляли желать лучшего. Причем дело было не в разработчиках.

✦ Специалисты «Вильмы» могли спроектировать магнитофон не хуже японского. Японцы во время пребывания на «Вильме» говорили: каждый ваш инженер стоит двух японских. Но десять японских инженеров стоят двадцати советских.

Вот такая была разница в техническом уровне советских и японских специалистов и организации их труда. Научно-технический уровень «Вильмы» обусловил то, что это предприятие одним из первых в Союзе получило возможность напрямую контактировать с японскими фирмами. В ходе этого сотрудничества выяснилась очевидная вещь. Для производства бытового магнитофона мирового класса следовало располагать не только мозгами разработчиков, но и соответствующими материалами, комплектующими, покрытиями, лаками, красками...

Тем не менее, благодаря сотрудничеству с японцами, в начале 1980-х на «Вильме» был налажен выпуск гаммы бытовых стационарных кассетных магнитофонов-приставок первой, второй и третьей группы сложности. По параметрам они практически не уступали японским. Но их внешний вид оставлял желать лучшего. Помимо этого они были существенно тяжелее и более энергоемки, чем японские.

Это, как уже говорилось, было обусловлено отсутствием комплектующих и материалов, соответствующих по параметрам японским. В Союзе считалось, что затрачивать средства на производство материалов такого уровня нет необходимости: якобы для советской бытовой техники главное — качество и надежность.

Действительно, советские изделия были невероятно долговечны. Так, магнитофон-приставка «Вильма-стерео-201», приобретенный мною в 1981 году, до сих пор работоспособен. Радиоприемник «Симфония» Рижского завода ВЭФ 1967 года изготовления также в рабочем состоянии. Но по товарному виду и функциям советская бытовая техника, особенно магнитофоны, радиоприемники и телевизоры существенно уступали западным, которые разительно отличались внешним видом и напоминали манящие елочные игрушки.

Многие советские люди в те времена мечтали о бытовой электронной аппаратуре фирм «Грюндиг», «Филипс», «Сони», «Шарп», «Акай», «Пионер». Тогда она продавалась лишь в советских чековых магазинах. А любители музыки хорошего звучания отдавали двойную или тройную цену за чековый товар.

Некоторое количество импортной бытовой аппаратуры ввозилось советскими гражданами, которые бывали в зарубежных командировках. В результате обладатели западной техники становились как бы избранными.

✦ Так, «товарный вид и параметры» западной бытовой техники в 1980-е годы приобрели идеологическое значение в противостоянии двух систем: социалистической и капиталистической.

К началу перестройки фетишизм западного образа жизни достиг апогея. Хвалить и защищать советское в неформальных кампаниях стало дурным тоном. Бесплатное образование, медицина, мизерные коммунальные платежи, гарантированный отпуск и отдых, возможность бесплатного получения жилья, низкие цены на авиа и железнодорожные билеты, реальная защита прав трудящихся и пенсионеров, всё это воспринималось большинством населения как само собой разумеющееся. Об этом даже не задумывались. Дополнительно хотелось «роскошной жизни», как на Западе. Правда, никто не думал, какую цену за это придется заплатить…

Следует отметить, что при всех вышеперечисленных проблемах и недостатках СССР занимал лидирующее положение более чем в половине технологий, определяющих мировой прогресс. Возникает вопрос, как можно быть лидером в научно-техническом прогрессе и отставать в производстве товаров высокого качества для населения?!

✦ Дело в том, что в СССР существовало две научно-технические базы: одна, засекреченная, — военно-промышленного, другая, открытая, — народно-хозяйственного комплекса.

Локомотивом же научно-технического прогресса в СССР являлся военно-промышленный комплекс (ВПК). В нем была сосредоточена основная масса (более полутора тысяч) предприятий высоких технологий.

В рамках ВПК выполнялось 4/5 общего числа научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок (НИОКР), проводимых в СССР. Каждый рубль капиталовложений в оборонную промышленность давал 2 рубля прироста национального богатства.

Добавим, что предприятия ВПК выпускали 15 процентов советских металлорежущих станков, треть установок для добычи нефти и газа, более 85 процентов бытовых газовых и электрических плит, столько же вычислительной техники, 92,7 процента холодильников, 100 процентов фотоаппаратов и видеотехники.

К сожалению, проблемы во взаимодействии двух научно-технических баз были весьма серьезными. Режим секретности, довлеющий в советской системе ВПК, привел к тому, что оборонные разработки, способные совершить техническую революцию в отраслях народного хозяйства, проникали туда с трудом и с большим опозданием.

В итоге созданный в военно-промышленном комплексе бесценный научно-технический капитал решал важные, но узкие задачи оборонного характера. А в плане широкого практического применения этих достижений для удовлетворения потребностей населения, СССР проигрывал.

Утверждается, что половина НИОКР в системе ВПК осуществлялась в интересах выпуска высокотехнологичной гражданской продукции. Да, но, как правило, эти разработки велись на основе уже рассекреченных открытий, которые в мире давно уже использовались.

✦ В США ситуация разворачивалась иначе. Бизнес, вкладывавший деньги в стратегические исследования, был заинтересован в максимальной отдаче от технических новинок.

Как известно, прибылей от военных разработок никогда не бывает достаточно. Увеличить их можно только продвижением созданного продукта на гражданский рынок. Причем чем больше партия предлагаемого продукта, тем ниже его себестоимость и, соответственно, больше прибыль. К сожалению, российский капитализм в вопросах внедрения достижений научно-технического прогресса отстает даже от советских показателей. Оказывается, капитализм не всесилен. Одна из причин подобного положения — отсутствие в России хозяйствующих субъектов. Чубайсовско-ельцинская приватизация сделала владельцами всенародно созданной собственности банальных хапуг. Их главной целью является не столько прибыль, сколько сиюминутная нажива любой ценой. А уж потом, по их психологии, хоть трава не расти, в Лондоне места хватит. В таком случае говорить о внедрении достижений научно-технического прогресса не приходится.

Но вернемся к СССР. Не вызывает сомнений, что если бы достижения советского военно-промышленного комплекса в полной мере были использованы в гражданской сфере, то многие проблемы ускорения научно-технического прогресса в СССР были бы решены. Этот вывод подтверждает следующий факт. В 1995 году руководитель Службы внешней разведки РФ Е. Примаков информировал президента Б. Ельцина о том, что в США за последние годы попал такой объем технологий, особенно военных, что американские эксперты оказались не способными проанализировать его без помощи российских специалистов. Изучив ряд наших стратегических проектов, американцы были удивлены тем, что там, где в США на разработку тратили миллиарды, советские ученые обходились миллионами.

Скептики заметят, что большинство вышеперечисленных достижений — военного назначения. Совершенно верно. Но и в Соединенных Штатах основные технические достижения и прорывные технологические решения также родом из военной области. И эти достижения успешно применялись и применяются в гражданской сфере.

✦ СССР рухнул не в силу низкой эффективности социалистической экономики. Основной причиной его краха стала архаичная система политического управления обществом, которая позволила в течение последних 35 лет приходить к руководству советским государством людям, неудовлетворительно подготовленным в профессиональном плане.

Вышесказанное позволяет утверждать, что при грамотном проведении советским политическим руководством реформ системы хозяйственного управления и самого хозяйственного механизма была бы сохранена не только технико-экономическая мощь советской страны, но и её единство. Это подтверждает и опыт реформ в социалистическом Китае.

http://cont.ws/post/73910

Даже сейчас за долю малую тебе любое дворянство оформят

Даже сейчас за долю малую тебе любое дворянство оформят