а я версию слышал,что они в самоход свинтили побухать....

Исторические События:

Сообщений 211 страница 240 из 999

Поделиться21222-03-2015 22:44

а я версию слышал,что они в самоход свинтили побухать....

Ни чего себе самоход. Даже гармонь сожрали и гады. В самоходе сметану и пирожные едят. Лучистое и Солнцедар пьют. ( Это я про те времена ). А тут пропитанную битумом кирзу скушали..

Поделиться21322-03-2015 22:47

Кедр 66 придет и Иван ЗС, они песню знают про тот экипаж. на гидаре или гармони. я точно не помню.

Хотя гитару не съеш, лучше гармонь. Клавиши удалить, а меха можно и приготовить.

Поделиться21422-03-2015 23:24

Ни чего себе самоход. Даже гармонь сожрали и гады. В самоходе сметану и пирожные едят. Лучистое и Солнцедар пьют. ( Это я про те времена ). А тут пропитанную битумом кирзу скушали..

так ужрались по ходу,а протрезвели ужо в акияне...

Поделиться21527-03-2015 18:10

Сегодня годовщина гибели Первого космонавта, нашего Юрия Гагарина... Помянуть бы надо ...

Поделиться21630-03-2015 08:16

В этот день, в 1894 году родился великий советский авиаконструктор, товарищ Ильюшин Сергей Владимирович

Поделиться21805-04-2015 15:39

Да уж. Тонко подмечено.

Поделиться21909-04-2015 21:13

Легендарный Объект "Сотка" - http://topwar.ru/26302-tayna-obekta-100.html

Эта статья посвящается легендарному Объекту в Крыму. Первая часть историко-пессимистичная. Вторая реалистично-оптимистичная.

В 1985 году на экраны советских кинотеатров вышел знаменитый боевик режиссера Михаила Туманишвили «Одиночное плавание».

В фильме группа морпехов во главе с майором Шатохиным захватывает американскую подземную ракетную базу, расположенную где-то то ли в Тихом, то ли в Индийском океане. Многие сразу увидели, что роль острова играла Голубая бухта недалеко от Нового Света, роль советского корабля — БПК «Очаков». Но где режиссер нашел подземную ракетную базу, для подавляющего большинства зрителей было загадкой. А может, это был грандиозный макет?Нет, это была настоящая сверхсекретная ракетная база «Объект 100», расположенная в Крыму под Балаклавой. История ее создания очень интересна, а документы о ее сооружении имели гриф «совсекретно особой важности». Даже командование ВМФ СССР узнало о создании первых противокорабельных крылатых ракет или, как они у нас назывались до 1959 года, «самолетов-снарядов», уже когда работы над ними близились к концу. Первые отечественные противокорабельные самолеты-снаряды «Комета» создавались под патронатом самого Лаврентия Берии.

Работы над самолетом-снарядом «Комета» велись в Специальном бюро № 1 НКВД. Начальником и главным конструктором был назначен доктор технических наук Павел Николаевич Куксенко, а его заместителем — 23-летний выпускник Ленинградской военной академии связи Серго Лаврентьевич Берия.

В 1946 году Серго окончил Военную академию связи им. Буденного и с отличием защитил диплом, который по своей сути был проектом будущего ракетного комплекса «Комета». Бесспорно, что проект базировался на немецких разработках, но в СССР таких систем еще никто не разрабатывал.Первой задачей СБ-1 и было создание противокорабельного самолета-снаряда «Комета». Большинство сотрудников СБ-1 составляли немцы, часть из них была военнопленными, а часть добровольно приехала в СССР, спасаясь от нищеты в оккупированной Германии. Среди них были первоклассные специалисты, как, например, Айценбергер, Фаульштих и др. Имелся в СБ-1 и «спецконтингент» — отечественные заключенные. Среди них был известный математик член-корреспондент Академии наук СССР Н. С. Кошляков.

Впервые в истории нашего ВПК, а возможно, и в мировой практике, при проектировании комплекса «Комета» не система управления создавалась под ракету, а наоборот, подбирали варианты самолета-снаряда под разработанную СБ-1 систему управления.

Так, постановлением Совмина от 8 сентября 1948 г. предусматривалось создание самолета-снаряда «Комета» на базе ракет 10 Х и 14 Х, разработанных к конструкторском бюро В. Н. Челомея.

На опытном варианте «Кометы-3» 14 Х-К-1, отличавшемся от стандартных 14 Х увеличенной площадью крыла, был установлен пульсирующий двигатель Д-6.

В первом полугодии 1948 года в КБ завода № 51 готовился второй выпуск эскизного проекта по «Комете-3», но завершить его не успели. Руководство СБ-1 решило отказаться от применения на «Комете» пульсирующего двигателя, который не мог обеспечить ракете необходимую скорость.

Проектирование планера «Кометы» было поручено ОКБ-155, которым руководил А. И. Микоян. Непосредственно проектированием ракеты занимался М. И. Гуревич.

3 ноября 1949 года ОКБ-155 предъявило новый эскизный проект самолета-снаряда «Комета», который был очень похож на уменьшенную копию истребителя МиГ-15. Основным отличием самолета-снаряда от истребителя было крыло малой площади с очень большим для того времени углом стреловидности.

Фюзеляж практически повторял компоновку истребителя МиГ-15 с тем лишь отличием, что между воздушными каналами на месте кабины летчика на самолете-снаряде размещались отсек аппаратуры системы управления и фугасно-кумулятивная боевая часть.

Для ускорения отладки «Кометы» четыре опытных образца ее были сделаны пилотируемыми. На месте боевой части встраивалась кабина пилота с ручным управлением. Максимальная скорость на высоте 3 километров была около 1060 км/час, а посадочная 270–290 км/час. Как на пилотируемых, так и на серийных «Кометах» устанавливались турбореактивные двигатели РД-500 К.

В 1951 году были изготовлены два пилотируемых самолета-снаряда, называвшиеся «изделия СДК» (самолет-дублер «Комета»). 4 января 1952 года первый полет на изделии СДК совершил летчик-испытатель Амет-Хан Султан. Испытания «Кометы» проводились у берегов Крыма между Керчью и Феодосией. Самолеты-носители Ту-4 базировались на аэродроме Багерово недалеко от Керчи. Всего было выполнено до 150 пилотируемых полетов на самолете-снаряде «Комета».

Поначалу за каждый вылет летчику выплачивали довольно приличную сумму, по тогдашним меркам, разумеется. Позже, когда пилотируемые полеты стали делом рутинным, начальство решило значительно уменьшить сумму выплат. Но поскольку документ, где определялась эта сумма, был подписан лично Сталиным, пришлось скорректированный документ также посылать вождю. Когда Амет-Хан Султану предложили завизировать эту бумагу перед отправкой в Москву, тот размашисто написал: «Моя вдова не согласна». Вождь вернул бумагу с резолюцией: «Согласен с вдовой Амет-Хан Султана». На этом вопрос был исчерпан.

Испытания «Кометы» — тема весьма интересная, но тут я упомяну лишь об одном эпизоде: стрельбе по крейсеру «Красный Кавказ». Осенью 1952 года крейсер был разоружен и обращен в мишень. Топить столь ценную цель никто не хотел, поэтому «Комета» имела боевую часть с инертным снаряжением.

21 ноября 1952 года «Красный Кавказ» находился в водной акватории полигона «Песчаная Балка» в 20 километрах от берега. Пуск «Кометы» был произведен из района у мыса Меганом, когда самолет-носитель Ту-4 К находился на расстоянии 80–85 км от цели. Ракета попала в борт крейсера между дымовыми трубами. Несмотря на то, что боевая часть была в инертном снаряжении, крейсер затонул через 12 минут после попадания.

Серго Берия впоследствии сравнивал первые испытания атомной бомбы, свидетелем которых он был, с действием снаряда «Комета»: «Впечатление, безусловно, сильное, но не потрясающее. На меня, скажем, гораздо большее впечатление произвели испытания нашего снаряда, который буквально прошил крейсер «Красный Кавказ». В один борт корабля вошел, из другого вышел».

«Комета» официально была принята на вооружение в 1953 году.

В 1954 году было принято решение создать на базе самолета-снаряда «Комета» еще два комплекса — корабельный для крейсеров проекта 67 и береговой «Стрела».

Работы по корабельному комплексу ограничились испытаниями опытного образца на крейсере «Адмирал Нахимов». Далее Хрущев приказал прекратить строительство ракетных крейсеров этого проекта.

А вот работы по созданию береговых стационарных ракетных комплексов «Стрела» велись полным ходом.

Разработка береговой системы вооружения «Стрела» была начата в филиале ОКБ-155 под руководством А. Я. Березняка 21 апреля 1954 года.

Ракета создавалась на базе корабельной крылатой ракеты «Комета». Основное ее отличие заключалось в оснащении стартовым пороховым ускорителем. Пусковые установки комплекса «Стрела» предполагалось размещать в хорошо защищенных стационарных укрытиях.

Замечу, что в служебной документации ракеты (самолеты-снаряды) первоначально имели индекс КСС, а затем — С-2. Первоначально название «Сопка» относилось только к подвижному комплексу, но позже так стали называть и стационарный комплекс.

Ракета «Сопка»Для размещения берегового ракетного комплекса (БРК) «Стрела» были определены два позиционных района: на Южном берегу полуострова Крым и на северном берегу острова Кильдин вблизи Кольского залива.

В 1954 году государственная комиссия под председательством командующего береговой обороной генерал-майора артиллерии И. Н. Коваленко выбрала район для строительства первого в мире подземного ракетного комплекса. С оперативно-тактической точки зрения идеальным местом был заросший лесом горный район возле Балаклавы. Именно здесь было начато строительство «Объекта 100».

Схема «Объекта 100»Он состоял из двух одинаковых стартовых площадок, разнесенных на 5,94 км друг от друга. Первый дивизион располагался возле Балаклавы. Второй дивизион разместился возле села Резервное. На картах оба обозначены словом «Лесхоз». На каждой площадке возводились по две стартовые позиции и подземные помещения, в которых размещались основной и запасной командные пункты, средства связи, центральный пост, боевые посты предварительной и окончательной подготовки ракет к старту, хранилища ракет боевого комплекта и техническая позиция. Для строительства использовался специальный жаропрочный бетон.

Стартовые позиции обоих дивизионов находились на высоте 550–600 метров над уровнем моря, что увеличивало дальность стрельбы. С моря не просматривалась ни одна постройка «Объекта 100».

Строительство осуществляло 95-е специализированное управление подземных работ Черноморского флота. В толще скалы вырубались помещения под командный пункт и помещения для личного состава, хранилища ракет и топлива, дизельных электростанций, запасов воды и продовольствия. Подземная цитадель имела полное инженерное обеспечение, комплекс фильтровентиляционных установок, обеспечивающих жизнедеятельность объекта при полной его герметизации после атомного удара.

В нормальном режиме «Объект 100» обеспечивался электропитанием с помощью силовых кабелей, проложенных из Балаклавы, но при необходимости объект переходил на автономное питание.

Самолеты-снаряды доставлялись к пусковым площадкам через тоннели по рельсам-направляющим на специальных платформах с электродвигателями. Пусковые установки защищались массивными стальными крышками, которые при пуске сдвигались в сторону. За считанные минуты колоссальная конструкция пусковой установки появлялась на поверхности и могла нанести удар двумя ракетами. В составе «Объекта 100» находились два дивизиона, разнесенные на расстояние 6 километров, каждый из которых имел на вооружении две пусковые установки. Таким образом, ракетная батарея могла одновременно нанести удар восемью ракетами С-2, способными уничтожить корабль практически любого класса.

Ракета П-35 без ускорителяНа возвышающейся более чем на полкилометра над морем скале мыса Айя была размещена новейшая радиолокационная станция обнаружения цели «Мыс». Центральный пост подземной батареи имел также РЛС наведения С-1 М и РЛС слежения «Бурун».

Комплекс ввели в строй 30 августа 1957 года. Первые стрельбы были проведены 5 июня этого же года. С 5 июня по 6 июля было проведено 10 пусков. Прямых попаданий в мишень было 4, попаданий в «приведенную цель» — 2, неудачных пусков — 4.

В сентябре-октябре 1958 года Черноморский флот проверяла Главная инспекция Министерства обороны под руководством Маршала Советского Союза К. К. Рокоссовского. 4 октября в его присутствии с отличными результатами была выполнена инспекторская стрельба двумя дивизионами 362-го берегового ракетного полка по одной цели на максимально допустимой дальности. Маршал объявил благодарность всему личному составу полка.

За время эксплуатации берегового ракетного комплекса «Стрела» (в некоторых документах он именуется «Скала») (1957–1965) произведено 25 пусков ракет «Сопка», из которых 18 были удачными.

Несколько слов стоит сказать и о втором подземном стационарном комплексе «Стрела». Строительство «Объекта 101» началось в 1955 году на острове Кильдин в полутора километрах от мурманского берега Кольского полуострова. Он состоял из двух стартовых площадок, удаленных друг от друга на 8 километров.

Главным отличием «Объекта 101» от «Объекта 100» было то, что на Кильдине не пробивали штольни в глубь скал, а открытым способом выкапывали траншеи глубиной до 6 метров. В каждой траншее во всю длину (до 100 метров) и высоту делали из бетона короб прямоугольной формы, поделенный на отсеки. Затем этот короб присыпали землей. Отверстия, через которые проникали подземные воды, заделывали жидким стеклом.

На каждой батарее закрепленная на тележке ракета по рельсовому пути через открытую 10-тонную бронедверь подавалась в пост технической подготовки. Здесь размещались контрольно-проверочная аппаратура, подъемное оборудование, принадлежности для производства регламентных работ, подготовки к боевому применению или практическим стрельбам. За следующей бронедверью находилось хранилище ракет боевого комплекта — 6 ракет в 2 ряда.

Рейсовые пути для ракет «Объекта 100»В марте 1957 года на «Объект 101» доставили материальную часть БРК «Сопка». Для эксплуатации «Объекта 101» в этом же году был сформирован 616-й отдельный береговой ракетный полк (ОБРП), в состав которого входило 2 ракетных дивизиона.

Первый пуск самолета-снаряда на Кильдине состоялся 16 октября 1957 года. Мишенью был находившийся в свободном дрейфе морской буксир «Вайгач». На буксире установили «розу» уголковых металлических отражателей, что дало отражающую поверхность цели, эквивалентную отражающей поверхности крейсера при облучении РЛС «Мыс». Дальность стрельбы составляла 70 километров. При стрельбе удалось достичь прямого попадания в отражатели.

Береговые комплексы второго поколения

Моряки только начинали осваивать ракеты С-2, а специалисты ОКБ-52 в подмосковном городке Реутово проектировали береговые ракетные комплексы нового поколения.

Им стал противокорабельный комплекс береговой обороны «Редут». Ракета берегового комплекса получила индекс П-35 Б. 16 июля 1961 года вышло постановление Совмина о перевооружении береговых стационарных комплексов «Утес» с ракет «Сопка» на ракеты П-35 Б.

Ракета П-35 с ускорителями во дворе музея Черноморского флота в СевастополеПо сравнению с С-2 ракеты П-35 (П-35 Б) были качественно новым видом оружия. Так, предельная дальность стрельбы возросла с 95 до 300 километров, а маршевая скорость — с 300 м/с до 500 м/с. Вес боевой части у П-35 уменьшился с 860 кг до 460 кг. Но теперь это была не фугасная боевая часть, а кумулятивно-фугасная. Мало того, на кораблях и береговых батареях каждая четвертая ракета П-35 имела специальную боевую часть мощностью 20 кТ.

Принципиально важным стало то, что П-35 запускалась из пусковых контейнеров. Маршевый двигатель ракеты включался внутри контейнера, а сразу же после вылета из него раскрывались крылья. Таким образом, направляющая ракеты примерно равнялась длине самой ракеты (так называемая «нулевая направляющая»).

Дальность стрельбы зависела от режима высоты полета: В1 (400 м), В2 (4000 м) и В3 (7000 м). Зачем же нужны были такие режимы?

Контейнеры ракет П-35 на «Объекте 100»Дело в том, что ракета С-2 наводилась с береговой батареи, и это ограничивало ее дальность стрельбы. А вот П-35 имела «хитрую» систему управления. Набор высоты осуществлял автопилот (инерциальной системой наведения). Затем включалась бортовая РЛС. При обнаружении группы целей картинка, полученная бортовой РЛС, передавалась на берег на радиотехническую станцию наведения. Оператор выбирал нужную цель, и далее П-35 уже сама наводилась на нее, снизившись до высоты 100 метров.

Чем ниже летит ракета, тем труднее ее обнаружить и сбить. Но тогда мала и зона работы ее радиолокационной головки самонаведения. Чтобы увеличить этот параметр, ракету надо поднять на 4, а то и на 7 километров.

Любопытно, что береговые ракеты П-35 Б могли использоваться в качестве разведчиков на дальность до 450 километров. Они передавали данные, на которые могли наводиться уже другие ракеты. И в то же время сами могли поражать обнаруженную цель. Кроме того, корабельные и береговые ракеты П-35 могли наводить на цель вертолеты и самолеты.

Нанесение ударов по надводным кораблям на дистанциях, многократно превышающих дальность прямой радиолокационной видимости, потребовало создания системы разведки и целеуказания для противокорабельных ракет. Такая система была сделана и состояла из бортового радиолокационного комплекса обнаружения надводных целей и аппаратуры трансляции радиолокационной информации, размещенных на самолетах Ту-16 РЦ, Ту-95 РЦ (позднее на вертолетах Ка-25 РЦ) и на приемных пунктах на кораблях. В системе разведки и целеуказания, принятой на вооружение в 1965 году, впервые была осуществлена передача с самолета-разведчика на корабль-носитель противокорабельных ракет радиолокационного изображения района осмотра в реальном масштабе времени.

Однако наши ученые пошли дальше. Они решили наводить ПКР… из космоса. Генеральный конструктор крылатых ракет П-6 и П-35 В. Н. Челомей еще в 1960 году предложил создать сформированную на круговой орбите группу спутников, обеспечивавших беспропускное наблюдение всего мирового океана и внутренних морей.

Окончательный проект системы глобальной морской космической разведки и целеуказания (МКРЦ) предусматривал беспропускной обзор мирового океана связанной системой из семи космических аппаратов (четырех спутников активной и трех — пассивной разведки). Спутники могли передавать информацию как на наземный пункт, так и непосредственно на подводную лодку с ПКР и на надводный корабль. При необходимости они также могли передавать информацию береговым батареям.

Комплекс «космической разведки «Легенда» с ядерным реактором был принят на вооружение во второй половине 1975 г.

Старт П-35 из подземного укрытия «Объекта 100»Высокая эффективность системы МКРЦ была подтверждена на практике в 1982 году во время англо-аргентинского конфликта вокруг Мальвинских (Фолклендских) островов. Система позволила полностью отслеживать и прогнозировать тактическую обстановку. В частности, при ее помощи главным штабом ВМФ был точно спрогнозирован момент высадки на острова английского десанта.

Ну а что могла сделать П-35 с кораблем противника? В конце 1962 года на Каспии с опытного судна ОС-15 проводились стрельбы по лидеру «Киев» водоизмещением около 3000 тонн. Ракета П-35 с инертной (!) боевой частью попала в левую скулу «Киева», вскрыла палубу, как консервную банку, далее ракета разрушилась, а ее двигатель пробил днище, и через 3 минуты лидер затонул.

6 ноября 1961 года в ходе Государственных испытаний крейсер «Грозный» в Кандалакшском заливе потопил ракетой П-35 корабль-цель (бывший эскадренный миноносец «Осмотрительный»).

Уже на боевой службе 4 мая 1963 года крейсер «Грозный» потопил ракетой П-35 самоходную мишень СМ-5 — бывший лидер эскадренных миноносцев «Ленинград».

Таким образом, для эсминца или фрегата попадание П-35 было смертельным, а большой крейсер или авианосец гарантированно выводился из строя. Речь, понятно, идет о кумулятивно-фугасной боевой части. Ну а специальная боевая часть в 20 кТ в случае прямого попадания отправила бы на дно любой атомный авианосец.

Работы по перевооружению «Объекта 100» с ракет С-2 на П-35 Б начались в сентябре 1964 года. К середине 1968 года они были в основном закончены, начались автономные испытания. Однако из-за сбоев в финансировании первый пуск произошел только 28 мая 1971 года — было достигнуто прямое попадание на дистанции 200 километров. Затем в ходе приемо-сдаточных испытаний было произведено еще 5 пусков, в четырех из которых также было достигнуто прямое попадание.

Официально комплекс «Утес» под Балаклавой был принят на вооружение 28 апреля 1973 года.

На Северном флоте перевооружение проходило в два этапа. На первом этапе строительные работы велись в 1-м дивизионе (Кильдин Восточный), а с их окончанием приступили к строительным работам и во 2-м дивизионе (Кильдин Западный), где располагался командный пункт полка.

Пусковые установки 1-го дивизиона «Объекта 100» в 1980-е годыНа Кильдине 1-й дивизион с БРК «Утес» был принят на вооружение в 1976 году. В том же году началось перевооружение и 2-го дивизиона на острове. В 1983 году он вступил в строй. Любопытно, что на его вооружение поступили не ракеты П-35 Б, а уже их модернизация — «Прогресс» (3 М-44), принятые на вооружение в 1982 году. Производство ракет для береговых комплексов велось с 1982 по 1987 год.

Основным изменением в модернизированной ракете была новая бортовая система наведения с повышенными помехозащищенностью и избирательностью. Для нее были разработаны новые агрегаты бортового электрооборудования и стартовый агрегат, обеспечивающие лучшие эксплуатационные характеристики. Повышена скрытность и неуязвимость ракеты при подходе к цели за счет увеличения протяженности конечного участка траектории и снижения высоты полета на этом участке.

Нашим стационарным береговым комплексам, в отличие от подвижных, о чем я надеюсь рассказать в следующий раз, не пришлось стрелять по реальному противнику.

Но держать «на прицеле» корабли США и НАТО им приходилось не раз. Так, в феврале 1988 года американские военные корабли «Йорктаун» и «Кэрон» пытались войти в территориальные воды СССР у Южного берега Крыма, но были вытеснены нашими кораблями. Надо ли говорить, что береговые комплексы «Прогресс» находились в полной боевой готовности?

Куда чаще корабли НАТО появлялись у острова Кильдин. Так, в 1983 году в Баренцевом море появился ракетный крейсер США «Ньюкасл» и несколько недель курсировал в нейтральных водах вдоль побережья Кольского полуострова от Лиинахамари до Гремихи. 616-й ракетный полк был поднят по тревоге. Все время пребывания крейсеров у наших берегов неслось «боевое дежурство с задачей уничтожения крейсера по приказу с командного пункта флота».

Особо допекало ракетчиков Северного флота научно-исследовательское судно Норвегии «Маряата» водоизмещением около тысячи тонн. Именно так оно числилось в ВМС Норвегии. На самом деле это разведывательный корабль, причем определённую часть оперативного состава экипажа составляли американцы.

Как только береговые комплексы Северного флота начинали готовиться к стрельбе, так сразу же появлялась «Маряата», «Машка» — как ее у нас называли. Норвежцы подходили к самой мишени на несколько метров и фотографировали ее до и после стрельбы. Однако за 30–40 минут до объявления боевой тревоги на береговой батарее «Маряата» выходила из запретных и опасных зон.

«Машка» ждет П-35Наши сторожевые корабли пробовали гонять «Маряату» всеми способами, вплоть до стрельбы по ее кильватерному следу.

В то время высшее политическое руководство надеялось на «разрядку напряженности», и никаких решительных мер по пресечению враждебной деятельности судна не предпринималось. А ведь достаточно было дать приказ, и береговая батарея могла влупить «Машке» П-35 Б или «Прогрессом», причем с кумулятивной, а не с инертной боевой частью. И, кстати, это было бы абсолютно законно с точки зрения международного права. Существует официальный порядок запрета захода судов в зону ракетных стрельб, и от стороны, проводящей учения, не требуется никаких иных мер ограждения района.

Увы, увы, этого сделано не было. Вот и сейчас «Машка» то и дело появляется около наших берегов. Только это новое, более крупное, судно, построенное в 1993 году.

Из-за бесцеремонности норвежцев и непонятной деликатности морских начальников гибли наши моряки. Так, в 1972 году готовились стрельбы комплекса П-35 Б. «В это время в запретную зону вновь вошло судно под норвежским флагом. Для очистки района командир сил закрытия, не доложив на КП руководителя, на тральщике пошел вытеснять это судно. После выдворения «норвега» тральщик, возвращаясь в «свою» точку охранения района стрельбы, оказался в запретной зоне за целью на пеленге стрельбы. Радиолокационный визир крейсера в режиме самонаведения «захватил» дальнюю цель. Ракета попала в машинное отделение. Тральщик остался на плаву. Погибли несколько человек» — так рассказывается об этом случае в издании «Береговики Заполярья», вышедшем в Севастополе в 2006 году.

Как и в подавляющем большинстве случаев, стрельба велась инертной боевой частью. Ряд офицеров и даже один генерал-майор были отстранены от должности и понижены в воинском звании.

Пусковые установки 1-го дивизиона «Объекта 100» накануне разграбленияС 1982 по 1985 год с береговых батарей Северного флота производились пуски ракет П-35 в качестве мишеней для стрельбы зенитных корабельных комплексов. У ракеты отключалась головка самонаведения, пуск ракеты производился на малой высоте, ракета наводилась с батареи на ордер кораблей. После очередных ракетных стрельб адмирал И. В. Касатонов сказал: «П-35 — не ракета, а летающий танк. По ней сработали две зенитные ракеты, а она продолжает лететь».

Но вот грянула перестройка, вскоре распался Союз. 28 сентября 1993 года с «Объекта 100» была запущена последняя ракета «Прогресс». В 1996 году «Объект 100» был передан Украине. Объект 1-го дивизиона был полностью разграблен — растащили все, что можно, включая кабели. В 2007 году большой участок на берегу Черного моря под Балаклавой выкупил эстонский бизнесмен. Именно на этой территории находится 1-й дивизион «Объекта 100». 2-й дивизион объекта законсервирован. Какова его дальнейшая судьба — никому неизвестно.

Все, что осталось от 1-го дивизиона «Объекта 100»На острове Кильдин к лету 1995 года 616 ОБРП успешно решал учебные и боевые задачи. Но вот, как гром среди ясного неба, грянула директива о расформировании полка. При этом требовалось бросить не только «Объект 101», но и все сооружения острова Кильдин. К 31 декабря 1995 года личный состав 616 ОБРП и весь гарнизон покинули остров, именовавшийся непотопляемым авианосцем Северного флота.

Источник - http://topwar.ru/26302-tayna-obekta-100.html

много фоток - http://aquatek-filips.livejournal.com/361536.html

Поделиться22010-04-2015 07:23

Русский флагман чилийского флота

Захватывающие приключения русского корабля, попавшего в Чили, начинаются в 1817 году – с покупки Испанией у России целого флота. Этот эпизод стыдливо замалчивался нашей страной до революции, а в советское время его скрывали еще более тщательно – далее читатель поймет, в чем тут дело. Поэтому я и делюсь информацией, полученной в Академии истории флота и мореплавания чилийского города Вальпараисо. Появились у меня эти сведения благодаря переписке с доктором Карлосом Агирре Видаурре при любезном содействии посла Чили в Москве господина Джеймса Холгера. Потрясающие подробности этой эпопеи к тому же долго изучались мной в фондах ЦГАВМФ в Петербурге.

«Брат мой!»

25 марта 1817 года испанский король Фердинанд VII – в процессе укрепления своей власти и ликвидации завоеваний испанской революции – обратился к русскому царю Александру I со следующим письмом: «Государь, брат мой! Несчастья прошлых лет разрушили испанский флот, верфи разграблены. Жизни моей не хватит, чтобы восстановить все утраченное.

Вершиной доброты Вашего Величества было бы согласие создать в настоящий момент ядро испанского флота, уступив мне несколько кораблей и фрегатов из Ваших эскадр на Балтийском море».

Разумеется, русское морское начальство под видом помощи дружественной Испании решило в первую очередь избавиться от старых судов.

А вскоре был составлен и строго секретный список кораблей на продажу.

Фердинанду предназначались пять 74-пушечных кораблей «допотопной» постройки – «Дрезден», «Норд-Адлер», «Любек», «Нептунус», «Трех Святителей» и три 44-пушечных фрегата – «Меркуриус», «Автроил» и «Патрикий». Из фрегатов лишь последний считался по-настоящему боеспособным. С соблюдением всех правил конспирации был спешно подготовлен «дальний вояж», поскольку акт о продаже Испании военных кораблей был подписан в Мадриде еще 30 июля 1817 года.Выгодная сделка

Суда для Фердинанда VII вышли из Ревеля в октябре 1817 года. А 9 февраля 1818 года эскадра контр-адмирала Моллера, состоящая из пяти кораблей и трех фрегатов, прибыла в Кадис. Началась процедура приемки плавсредств. Вскоре команды русских моряков на 12 испанских транспортах отправились на родину. Россия получила 13 миллионов 600 тысяч рублей ассигнациями, что соответствовало почти 700 тысячам фунтов стерлингов. Часть долга была принята в «звонкой монете», где каждый полноценный пиастр оценивался в 4 рубля 50 копеек.

Однако корабли своим качеством не порадовали новых владельцев. Посол Татищев писал императору Александру I (Мадрид, 24 марта 1818 года): «Весьма печально, Государь, что я не могу принести к стопам Вашего Императорского Величества столь же удовлетворительный отчет о состоянии кораблей, как о состоянии отбывшей на родину команды».На слом

Реакция императора была немедленной: чтобы как-то уладить инцидент, он приказал подготовить три более новых фрегата («Поспешный», «Проворный» и «Легкий»), оценив их в 3 миллиона 200 тысяч рублей. Итак, состояние проданных кораблей было, пожалуй, самым веским аргументом в пользу замалчивания всех их последующих «подвигов».

Линкоры так и не вышли в море, и их сдали на слом. Три фрегата добрались до Кубы и там затонули. Лишь новейший фрегат «Патрикий», переименованный в «Regina Maria Isabel», в мае 1818 года прибыл к чилийским берегам в качестве флагмана и защитника конвоя из 10 транспортов с двумя с половиной тысячами солдат, оружием и амуницией для борьбы с повстанцами в провозгласившей независимость республике Чили.

44-пушечный фрегат «Патрикий» – творение знаменитого корабельного мастера Андрея Курочкина – был спущен на воду в Архангельске в 1816 году.

Сработанный из мало известной на Западе лиственницы, корабль во многом превосходил дубовые британские суда, и на него не раз зарились понимающие толк в таких делах англичане.Плен

Но вернемся в Южную Америку. В конечном счете, испанцы высадились на берег Чили близ Талькахуано, но корабль «Regina Maria Isabel» был захвачен повстанцами и приведен в Вальпараисо, где получил свое новое имя в честь верховного правителя республики – «О’Хиггинс» – и стал флагманом чилийского флота. Командование флотом принял 43-летний опальный британский капитан I ранга лорд Томас Кокрейн, 10-й граф Дандональд, откликнувшись на приглашение Бернардо О’Хиггинса.

Кокрейна не испугал даже декрет испанского короля о смертной казни для иностранных наемников повстанцев.

Сенат республики возвел британца в чин вице-адмирала и назначил первым в истории Чили командующим Военно-морским флотом. 28 декабря 1818 года лорд Томас Кокрейн поднял свой флаг на «О’Хиггинсе», ставшем флагманским кораблем чилийского флота на срок до мая 1826 года.Уже в январе 1819 года корабли под командованием Кокрейна разгромили испанскую эскадру на рейде Кальяо близ столицы Перу – Лимы. В следующем году – блестящая операция по захвату форта Коралл и морской бой близ Кальяо, где был пленен флагман испанского флота фрегат «Эсмеральда», вскоре переименованный в «Вальдивию». Этот фрегат еще более усилил чилийский флот у побережий Чили и Перу, что и привело к окончательной победе революций в этих странах.

Пропал без вести

Новый поворот в судьбе «Патрикия» наступил в 1823 году. В связи с тем что олигархи и церковь изгнали верховного правителя Чили О’Хиггинса, судно было переименовано в «Maria Isabel». По той же причине Кокрейн покинул страну и стал командующим флотом Бразилии, ведущей борьбу за независимость от Португалии.

В мае 1826 года по просьбе дружественной Аргентины фрегат «Maria Isabel» был продан ей за 100 тысяч долларов США. Получив гордое имя «Буэнос-Айрес», судно стало готовиться к почетной миссии флагмана аргентинского флота. Вместе с двумя другими кораблями «Патрикий»-«Regina Maria Isabel»-«О’Хиггинс»-«Maria Isabel»-«Буэнос-Айрес» отправился к новому месту службы.

Май в южном полушарии – последний месяц осени со свирепыми ветрами и штормами. Рейс из Вальпараисо в столицу Аргентины закончился трагически для русского фрегата. Он исчез в океане вблизи мыса Горн…Память далеких вод

Память о славном корабле бережно хранится в Чили до сих пор. В Клубе военного флота в Вальпараисо можно увидеть картину знаменитого английского мариниста Томаса Соммерскейла, изображающую батальную сцену с участием русского фрегата.

Другой победный сюжет представлен на картине чилийского художника Гильермо Гроссмахта. А Музей военного и гражданского флота Чили отвел большую комнату под экспозицию, посвященную «Патрикию»-«Буэнос-Айресу».

Там демонстрируются «портреты» корабля и сохранившиеся предметы с его борта, в том числе стол из кают-компании судна. Здесь же несколько моделей фрегата, которые изготовил известный мастер Эрнан Мадариага Монтойа, и поныне живущий в Вальпараисо.

Заметим, наконец, что исконное название корабля, «Патрикий», не должно вызывать у читателей сомнения своим «неславянским» звучанием. Человек по имени Патрикий, родом из Греции, был ключарем Успенского собора в городе Владимире. В Россию Патрикий приехал с митрополитом Фотием, который и назначил его на столь ответственный пост. В 1430 году татары совершили набег на русский город и потребовали выдачи сокровищ Владимирского собора.

Но ключарь успел их скрыть и, верный своему долгу, умер под пытками, не выдав тайны. Таким образом, Патрикий возглавил историческую галерею «сусаниных» – российских героев-мучеников разных эпох.

Вскоре после продажи «Патрикия» испанцам корабельный мастер Курочкин построил новый 44-пушечный фрегат с тем же именем, причем и он был не последним. С тех пор в составе русского флота всегда плавал корабль под названием «Патрикий».Источник: http://tainy.info/history/russkij-flagm … ogo-flota/

Поделиться22112-04-2015 23:48

История Байконура, который был совсем не Байконур. - статья большая, читать тут http://aftershock.su/?q=node/301296

2 июня 1955 года проект строительства «Научно-исследовательского испытательного полигона № 5» (НИИП-5) был утвержден Генеральным штабом Министерства обороны СССР. Этот день считается днем рождения комплекса «Байконур», который включает в себя город и космодром.

Как возникло это название? Космодром так назвали по имени ближайшего города? Или новый построенный город назвали по имени космодрома?

Оказывается, в самом начале истории города и космодрома ни один, ни второй, не назывались Байконуром…

Поделиться22213-04-2015 00:06

12 апреля - чёрный день авиации США - http://aftershock.su/?q=node/301277

12 апреля – чёрный день для американской авиации сразу по двум причинам. Одна известна всей планете – это полёт в космос первого человека, которым стал русский лётчик-космонавт Юрий Гагарин. Другая причина известна очень мало, хотя именно в этот день, ровно за десять лет до полёта Гагарина, русские асы трижды Героя Советского Союза Ивана Кожедуба, командовавшего тогда 324-й истребительной авиационной дивизией, развеяли миф о неуязвимости американских летающих суперкрепостей В-29 - тех самых, что сбросили атомные бомбы на Хиросиму и Нагасаки и готовились сделать то же самое с десятками городов СССР.

Еще статья на эту тему: http://www.airwar.ru/history/locwar/kor … /bomb.html

http://www.airwar.ru/history/locwar/kor … bomb2.html

Поделиться22317-04-2015 09:17

Оказывается он много знал по истории Украины, умный и интересный человек, печально, что уже убит! С удовольствием послушал беседу!

Поделиться22418-04-2015 15:47

17 апреля 1970 года - 45 лет со дня окончания аварийного полёта к Луне корабля "Апполон-13"

Поделиться22518-04-2015 17:21

Интересная статья об истории российской фуражки.

Главное – фуражка. Форменная фантасмагория от Павла I до Сергея Шойгу. - http://cont.ws/post/83299

Поделиться22618-04-2015 18:13

Интересная статья об истории российской фуражки.

Первая часть статьи... Вот это я называю настоящим кутежом. Умели жить офицеры в СССР.

Поделиться22718-04-2015 20:14

День воинской славы: Ледовое побоище

В 1995 году в календарь памятных дат России была внесена дата, соответствующая такому историческому событию как Ледовое побоище. 5 апреля по старому стилю и 18 апреля по стилю новому русские воины под предводительством Александра Невского нанесли сокрушительное поражение рыцарям Ливонского ордена на Чудском озере.

На самом деле дата 18 апреля возникла из-за определённого рода неточности. Дело в том, что на момент Ледового побоища – 1242 год разница между «старым» и ещё не существовавшим тогда «новым» стилям должна была составлять около семи дней. Однако использовали разницу в 13 дней, как присущую правильной дифференциации стилей для XIX-XXI веков. То есть, празднование победы Александра Невского на Чудском озере по новому стилю правильнее было бы проводить 12 апреля. Но 12 апреля в России, как прекрасно известно, «занято» другими важными датами, а потому временнУю неточность вполне можно представлять как достаточно удачную…

Симеоновская летопись, рассказывающая о ходе Ледового побоища, повествует о том, что «около 800 рыцарей и без числа чуди» во время сражения были убиты, ещё около 50 рыцарей попали в плен к войскам Александра Невского. Причём само попадание в плен можно считать историческим событием, ведь рыцари, учитывая нравы Ливонского ордена, были обесчещены тем, что их провели связанными – пешим строем - рядом с их же конями, что считалось величайшим унижением для дававших рыцарский обет.

Ледовое побоище – одна из тех битв в истории Российского государства, которая на протяжении многих поколений описывается авторами самых разных исторических учебников и учебных пособий, причём вне зависимости от существующего в стране строя и курса руководства. При этом битва на Чудском озере, в которой праздновала победу дружина князя Александра, что примечательно, описывается в схожем ключе как историками, которых сложно упрекнуть в либерализме, так как историографами, тяготеющими к либеральному отображению исторических событий. Однако находятся и те, кто готов привнести свои «нюансы» в описание хода битвы. Слава богу, не доходит до «новомодных» в определённых кругах бредней в стиле того, что победу в Ледовом побоище одержали не русские дружины, а «этнические новгородцы и владимиро-суздальцы». Казалось бы, что такой бред по определению не может появиться в учебниках, но разве кто-то ещё несколько лет назад мог предположить, что, к примеру, на Украине власти будут утверждать, что именно Украина является победителем во Второй мировой войне.Кстати, уже сейчас приходится сталкиваться с весьма оригинальными трактовками, в которых хотя и утверждается, что дружины Александра Невского праздновали победу, но якобы немецкие рыцари под лёд не проваливались, и что всё это «художественный вымысел поздних лет». Оно, конечно… Современным-то «историкам», спустя 773 года после того события «виднее», имело ли место растрескивание льда на Чудском озере под немецкими рыцарями или не имело.

Ледовое побоище 1242 года вошло в российскую историографию как одно из примечательных сражений отнюдь не случайно. Главная причина – даже не столько в том, что именно русские ратники разгромили противника, ведь побед русского оружия и в других битвах, часто не так активно освещаемых в исторической литературе, было немало. Главная причина – это поистине блестящий тактический ход и стратегический «подарок» противнику, приготовленные Александром Ярославичем. Чёткий боевой порядок, слаженность отдельных подразделений русского войска, использование разведданных, фланговых атак, тактика сцепленных подвод, знание местности (в т.ч. и мест расположения так называемых «сиговиц» - особо вида полыньи, образующейся под воздействием движения грунтовых вод в основном объёме воды Чудского озера), мужество воинов и полководческий талант молодого (20-летнего) князя – всё это сыграло свою роль в победе.Короткое видео: https://youtu.be/Mogb6fLkAcY

Кстати, о так называемойх сиговице. Об этом названии полыньи на Чудском озере стало относительно широко известно после работы на месте сражения группы экспертов (историков и археологов) из северной столицы. Один из вопросов, который стоял перед специалистами – выяснить причину того, почему лёд, толщина которого на озере в XIII веке в начале апреля могла превышать полметра, треснул под «псами-рыцарями». При обычных условиях такая толщина льда могла преспокойно выдерживать несколько сотен человек, одетых в латы. Как выяснилось, на Чудском озере есть несколько мест, в которых могут образоваться полыньи даже в тех местах, вокруг которых лёд весьма крепок и толст. Название сиговицы полыньи получили в связи с тем, что ещё с древних времён именно через них ловили сига. Вполне возможно, что русские воины знали о местах расположения сиговиц и использовали свои знания для того, чтобы заставить противника отойти именно туда. Историки говорят о том, что это всего лишь предположение, но это предположение на самом деле многое объясняет относительно того, как крестоносцы могли уйти под воду при достаточно внушительной толщине льда.

Из адаптированного перевода летописного текста:

И была сеча злая, и треск от ломления копий, и звук от сечения мечного, и замёрзшее озеро двинулось. И не было видно льда: весь покрылся он кровью.

Один из тактических ходов Александра Святославича связан с тем, что он сделал всё для того, чтобы, если можно так выразиться, дезинформировать противника, который так и не смог определиться с главной силой русского войска 773 года назад. Дело в том, крестоносцы не смогли провести полноценную разведку на местности, так как на своём пути встретили отряды русских лучников. В итоге рыцари не получили информации о расположении русской тяжёлой конницы, которая в конечном итоге внесла немалый вклад в победу в Ледовом побоище.

Передовой полк войска Александра Ярославича с боем затягивал вглубь русских позиций немецкий клин («кабанью голову»). Рыцари теснили воинов передового полка к другому полку, называемому «челом». В итоге немецкие крестоносцы оказались с двух сторон зажатыми клиньями пеших и конных воинов, а дорога вперёд была перекрыта скованными подводами, укреплёнными камнями. Удар с флангов по «свинье» с одновременной атакой засадного полка разрушил строй рыцарей, посеял в их рядах панику. Сбрасываемые из сёдел немецкие рыцари превращались в неповоротливые мишени и гибли под ударами сразу с нескольких сторон.

Ледовое побоищеВесной 1242 года из Дерпта (бывшего русского Юрьева, ныне – эстонский город Тарту) была выслана разведка ливонского ордена с целью прощупать силу русских войск. В 18 верстах южнее Дерпта орденскому разведывательному отряду удалось разбить русский "разгон" под началом Домаша Твердиславича и Керебета. Это был разведывательный отряд, двигавшийся впереди войска Александра Ярославича в направлении на Дерпт. Уцелевшая часть отряда вернулась к князю и донесла ему о происшедшем. Победа над небольшим отрядом русских окрылила орденское командование. У него возникла склонность к недооценке русских сил, родилось убеждение в возможности их легкого разгрома. Ливонцы приняли решение дать русским сражение и для этого выступили из Дерпта на юг со своими основными силами, а также их союзниками во главе с самим магистром ордена. Главная часть войск состояла из закованных в броню рыцарей.

Битва на Чудском озере, вошедшая в историю под названием Ледовое побоище, началась утром 5 апреля 1242 года. На восходе солнца, заметив небольшой отряд русских стрелков, рыцарская "свинья" устремилась на него. Немецкому клину Александр противопоставил русский пяток – строй в виде римской цифры "V", то есть угла, обращённого отверстием к противнику. Это самое отверстие прикрывали "чело", состоявшее из лучников, которые-то и приняли на себя основной удар "железного полка" и мужественным сопротивлением заметно расстроили его продвижение. Всё-таки рыцарям удалось прорвать оборонительные порядки русского "чела". Завязалась ожесточенная рукопашная схватка. И в самый ее разгар, когда "свинья" полностью втянулась в бой, по сигналу Александра Невского по ее флангам во всю мощь ударили полки левой и правой руки. Не ожидавшие появления такого подкрепления русских, рыцари пришли в замешательство и под их мощными ударами стали понемногу отступать. А вскоре это отступление приняло характер беспорядочного бегства. Тут внезапно из-за укрытия в бой кинулся конный засадный полк. Ливонские войска потерпели сокрушительное поражение.

Русские гнали их по льду еще семь верст до западного берега Чудского озера. Было уничтожено 400 рыцарей и взято в плен 50. Часть ливонцев потонула в озере. Вырвавшихся из окружения преследовала русская конница, завершив их разгром. Спастись удалось лишь тем, кто находился в хвосте "свиньи" и был на коне: магистру ордена, командорам и епископам.Победа русских войск под руководством князя Александра Невского над немецкими "псами-рыцарями" имеет важное историческое значение. Орден запросил мира. Мир был заключен на условиях, продиктованных русскими. Орденские послы торжественно отреклись от всех посягательств на русские земли, которые были временно захвачены орденом. Движение на Русь западных захватчиков было остановлено. Западные рубежи Руси, установленные после Ледового побоища, продержались целые столетия. Ледовое побоище вошло в историю и как замечательный образец военной тактики и стратегии. Умелое построение боевого порядка, четкая организация взаимодействия отдельных его частей, особенно пехоты и конницы, постоянная разведка и учет слабых сторон противника при организации сражения, правильный выбор места и времени, хорошая организация тактического преследования, уничтожение большей части превосходящего противника – все это определило русское военное искусство как передовое в мире.

5 апреля по старому стилю и 18 апреля по стилю новому русские воины под предводительством Александра Невского нанесли сокрушительное поражение рыцарям Ливонского ордена на Чудском озере.

Источники:http://newzz.in.ua/histori/1148897610-d … 2-god.html

Поделиться22818-04-2015 20:28

Это ужас сколько русских мужиков полегло из-за всяких пидарасов. Просто ужас.  Когда ж это прекратится, сукаблять.

Когда ж это прекратится, сукаблять.

Поделиться22918-04-2015 20:36

Интересная статья об истории российской фуражки.

Частично не соглашусь с автором. Хотя в 70ые не служил, но в 80е на СФ у офицеров были фуражки красивые. Полукруглая спереди тулья и стянутый назад зад. )) Типа как фуражка на ЧФ, описываемая в статье.

------------

Фуражка по типу от МЧС еще туды-сюды. Вот кителей и курток от МЧС не надо. Все в шильдиках, бирках и бейджиках. Все разных цветов и надпись "спасатель" на неведомом спасаемым гражданам языке. Стройотрядовские куртки прошлого века поскромнее были. Еще бахрому на рукава и спину пришить, и прям вылитый тувинский шаман.

Поделиться23018-04-2015 20:57

Мне думается, надо прекратить изменение военной формы. А то приходит к власти очередной мудак и начинается папуасанизация обмундирования.

Фуражка образца 1900 года - лучшее, наше всё!

И на этом поставить жирную точку

Поделиться23120-04-2015 13:38

Забытые подвиги русских солдат. 100 лет в строю! - http://blesk55.io.ua/s790415/zabytye_po … kih_soldat

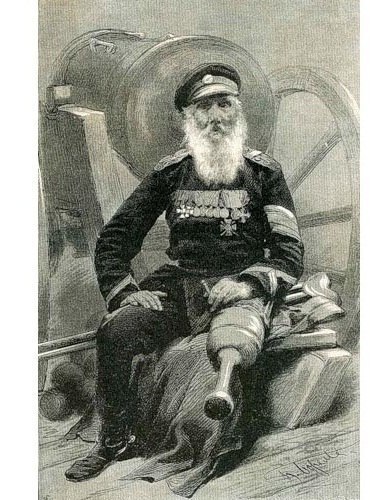

Василий Николаевич Кочетков ( 1785 - 1892 ). 100 из 107 лет!!! был на действительной службе,ветеран 10 войн, "СОЛДАТ ТРЁХ ИМПЕРАТОРОВ".Мундир Кочеткова был уникален: на его погонах сплелись вензеля трех императоров, которым присягал старый служака. На рукаве мундира в восемь рядов шли золотые и серебряные нашивки за выслугу и отличия, а на шее и груди умещались 23 креста и медали.

Родился Василий Николаевич в Симбирской губернии, Курмышского уезда в 1785 году. Кочетков был из кантонистов ( "кантонисты - малолетние и несовершеннолетние сыновья нижних воинских чинов, которые образовали как бы особое состояние или сословие лиц, принадлежащих со дня рождения к военному ведомству и в силу своего происхождения обязанных военной службой в России. Наименование «кантонисты» впервые появилось в 1805 году и сохранялось до 1856 года. Начало было положено ещё Петром Первым I учреждением в 1721 году при каждомгарнизоне ( полку) гарнизонных школ на 50 человек солдатских детей, для обучения их грамоте и мастерствам." - прим. автора), поэтому со дня рождения находились в списках военного ведомства.

Начал служить 7 марта 1811 года музыкантом. Он с боями прошел всю Отечественную войну 1812 года. Потом в составе лейб - гвардии Павловского полка дрался с турками в войне 1828 - 1829 годов. Переведен в лейб-гвардии конно-пионерный (инженерный) дивизион. В 1836 году, при жизни Пушкина, Василий Кочетков уже отслужил положенные 25 лет, но из армии не ушел. В 1843 году 58-летний солдат оказывается на Кавказе. Ему предписано использовать незаурядный военный опыт и учить солдат наводить, укреплять и разводить понтонные мосты на "быстрых реках".

Кочетков зачислен в славный Нижегородский драгунский полк. На Кавказе он был трижды ранен: дважды в обе ноги и в шею навылет. Тяжело раненный, не способный двигаться, он попадает в плен. Чудом выздоровев, Василий Николаевич бежит из плена, проявив редкую находчивость, предусмотрительность и отвагу. В 64 года по экзамену бывалый солдат был произведен в офицеры. Он отказался от эполет - ему были дороги солдатские погоны и через 2 года вышел в отставку, после 40 лет службы, в возрасте 66 лет. В 1853 году началась так называемая Крымская война. Кочетков просится на войну и в рядах Казанского егерского полка сражается на Корниловском бастионе, в самом пекле Севастопольсокй обороны. Здесь его ранило разорвавшейся бомбой. По личному приказу царя, который был лично знаком с Кочетковым, он вновь был переведен в гвардию и служил в драгунах.

Минуло почти 10 лет и Василий Николаевич подает докладную записку царю и просит "высочайшего соизволения" идти на войну. Так он оказался из гвардии вновь в любимой полевой действующей армии в Туркестанской конно-артиллерийской бригаде фейерверкером первого класса. Ему шел 78-й год. Двенадцать лет Кочетков служил в Средней Азии и в 1874 году по указу государя переводится в конвойные императорского поезда. В 1876 против турецкого ига восстали Сербия и Черногория. Пять тысяч русских добровольцев отправились на помощь братским славянским народам.

Кочетков вновь уговорил царя отпустить его на войну. "Служивый" в свои 92 года сражался в первых рядах, увлекая за собой добровольцев. Не успел он отдохнуть на родине от ратных дел, как грянула русско-турецкая война 1877 - 1878 годов. 93-летний Кочетков сражался на Шипке в составе 19-й конно-артиллерийской бригады. На Шипке Василий Николаевич от взрыва бомбы лишился левой ноги. Он выжил и еще послужил в лейб-гвардии конно-артиллерийской бригады и дожил до 107 лет!

Умер Василий Николаевич Кочетков 31 мая 1892 года в Выборге. Петербургский художник П.Ф. Борель сделал гравюру с фотографического портрета Кочеткова. Снят Василий Николаевич за 11 дней до кончины. Сидит столетний воин в гвардейском мундире, упершись правой рукой в колено, со спокойным достоинством. Меж пальцев левой руки торчит самокрутка, набитая крепким самосадом. 23 креста и медали значатся в наградном листе русского Героя - Василия Кочеткова. На левом рукаве темного мундира восемь полос из золота и серебра - нашивки за отличия в службе. Служил в четырех родах войск. Дрался в пехоте, кавалерии, был отважным артиллеристом, сметливым сапером. Все сухопутные рода войск он воплотил в себе.

Жизненный девиз, этого русского солдата - героя был таков : " ЗА ВЕРУ, ЦАРЯ И ОТЕЧЕСТВО!"

Поделиться23220-04-2015 14:15

Мне думается, надо прекратить изменение военной формы. А то приходит к власти очередной мудак и начинается папуасанизация обмундирования. Фуражка образца 1900 года - лучшее, наше всё! И на этом поставить жирную точку

Вот полностью согласен. Мчс уже похожа на фурагу СС. Да и в армию пытаются ее протащить. Нах, хватит с нас полиции. Стыдобище блядь.

Поделиться23426-04-2015 16:53

Сегодня 29 лет со дня Чернобыльской катастрофы. Батя мой там две командировки отбыл, ликвидаторствовал. До 70 не дожил...

Поделиться23526-04-2015 17:12

Мрачный день в истории  Из-за тупых действий кучки безответственных кретинов совершенно чудовищные последствия. Хоть бы выводы сделали какие-то

Из-за тупых действий кучки безответственных кретинов совершенно чудовищные последствия. Хоть бы выводы сделали какие-то

Поделиться23627-04-2015 16:59

Правда о высадке американцев в Норманидии. Июнь 1944.

О чём французам и всему миру не рассказывают

в связи с высадкой американцев в Нормандии в 1944 году.

Поделиться23728-04-2015 07:38

История Георгиевской ленты

В современной России Георгиевская лента ассоциируется с победой в Великой Отечественной войне. На самом деле ее история началась гораздо раньше, более двух веков назад, при императрице Екатерине II.

Георгиевская лента – неотъемлемая часть ордена Святого Георгия – награды, которую учредила императрица Екатерина II, чтобы отмечать своих офицеров за заслуги на поле брани и выслугу в воинских чинах. Ее имели честь носить на груди самые известные полководцы Российской империи – Александр Васильевич Суворов и Михаил Илларионович Кутузов.

Поделиться23803-05-2015 19:30

Бисмарк: «Никогда не трогайте русских» - http://www.stoletie.ru/territoriya_isto … ih_953.htm

01.04.2015 исполнилось 200 лет со дня рождения первого канцлера Германии

Отто Эдуард Леопольд Бисмарк фон Шенхаузен – таково полное имя «железного» канцлера – был мужчиной громадного роста. Он смотрел на европейских императоров, королей, министров сверху вниз. Под его огромными ногами визжали половицы. Свинцовый взгляд пронзал. Из-под пышных усов вылетали тяжелые фразы…Прусский князь, чья династия насчитывала четыре столетия, героическими усилиями собрал германские земли под одним флагом. Россия косвенно помогла Бисмарку создать Второй рейх. Русские, объявив о своем нейтралитете, хладнокровно наблюдали, как Пруссия победила Австрию. Потом настал черед Франции…

Бисмарк (https://ru.wikipedia.org/wiki/Бисмарк,_Отто_фон) был благодарен России. Он часто возвращался к ней – в мыслях, письмах: размышлял о природе, нравах, обычаях. Он уважал русских мужчин и любил русских женщин.

Почему же этого ловеласа, охотника, любителя обильной еды и выпивки, так тянуло к России? Говорили, что Бисмарк – потомок Рюриковичей. И будто его далекой родственницей была Анна Ярославна, младшая дочь Ярослава Мудрого, восшедшая на французский престол. Но если и впрямь было то родство, то чересчур далеким – аж в XI веке, а потому вряд ли могло вспенить кровь Бисмарка в XIX столетии

В молодости князь получил прозвище «бешеного юнкера». От любой обиды, неосторожно брошенного слова, он, к слову, меткий стрелок, тут же приходил в ярость и звал соперника к барьеру. Сколько было в его жизни дуэлей, верно, не мог сосчитать и он сам. Впрочем, Бисмарк, кажется, никого не отправил на тот свет.

От выдумок Отто – будить гостей выстрелами из пушки, пускать в дамскую спальню диких лисиц и прочих сумасбродств – бюргеры приходили в ужас.

Бисмарк поражал своих визави и спустя много лет – уже в политике. Когда он был тих, вкрадчив – собеседникам становилось не по себе. Его внимание настораживало. Гнев Бисмарка приводил в трепет. Казалось, где-то рядом уже слышится артиллерийская канонада и нарастает тяжелый топот прусской кавалерии.

Три года Бисмарк провел в России посланником Пруссии. Ему запомнился величественный Санкт-Петербург, расчерченный на огромные прямоугольники улиц и проспектов, отражавшийся в зеркале невских вод. Гостя пленило великолепие дворцов и таинственные белые ночи.

Бисмарк побывал в Петергофе, куда его пригласила вдовствующая императрица Александра Федоровна, урожденная принцесса Шарлотта Прусская, сестра короля Фридриха Вильгельма IV: «Я мог слушать ее глубокий голос, чистосердечный смех и даже ворчание часами, все было так по-домашнему... Я давно не чувствовал себя так хорошо».

Лишь одно отравляло жизнь Бисмарка – холодный и влажный климат Санкт-Петербурга, который он переносил с трудом. Однажды жестокий недуг едва не свел его в могилу…

Бисмарк был очарован Москвой. В Оружейной палате он с почтением взирал на мечи русских витязей. В библиотеке московского генерал-губернатора, князя Долгорукого, уважительно сдувал пыль со старинных книг. Любовался «деревней» князей Юсуповых – имением в Архангельском.

Он испробовал себя и в роли охотника. Дважды ходил на медведя, но потом решительно отставил ружье – Бисмарк привык сражаться с равным соперником, а не с обреченным зверем, которого вынуждают идти под свинцовый дождь…

Однажды в России Бисмарк угодил в плен. Однако этим обстоятельством князь был весьма доволен, ибо тот плен был романтическим.

Бисмарк влюбился в юную русскую княгиню Екатерину Орлову-Трубецкую, которая была вдвое моложе него. Роман, о котором судачили во многих петербургских домах, продолжался и после его отъезда из России.

Как-то парочка едва не утонула, однако, не в своих чувствах, а в бурных водах Атлантики. Это событие, происшедшее на французском курорте Биарриц, Бисмарк воспринял как знак судьбы. И – расстался с Екатериной. Тем более, впереди маячили большие дела – король Вильгельм I назначил Бисмарка премьер-министром Пруссии.

В Санкт-Петербурге князь брал уроки русского языка у студента Владимира Алексеева, который приходил к нему в квартиру на Английской набережной. Посланник оказался усердным учеником и достиг в лингвистических упражнениях таких успехов, что стал переводить на немецкий язык «Дворянское гнездо» Ивана Тургенева. Впрочем, поначалу посланник, словно в вязкой трясине, увязал в трудностях русской грамматики: «Легче разбить десять французских армий, чем понять разницу между глаголами совершенного и несовершенного вида».

Один раз Бисмарк приехал в Зимний дворец. Там, кроме него был русский канцлер, прозванный, как и Бисмарк, «железным» и его же крестный отец в дипломатии, Александр Горчаков.

С ним и завел разговор царь. В разгар беседы он вдруг поймал внимательный взгляд прусского посланника. «Так вы понимаете по-русски?» - удивленно вскричал Александр II.

И Бисмарк в этом признался, о чем потом часто сожалел. Сколько бы русских секретов он мог узнать, если бы не сказал правду царю…

В письме к жене, Иоганне фон Путткамер, он признавался, что «сильно обрусел». И добавлял: «Если бы не дороговизна дров и не безумные чаевые лакеям, я желал бы оставаться в России послом короля до последних дней жизни».

Наверное, не стоит думать, что Бисмарк так уж влюбился в Россию, но то, что он выделял ее среди прочих государств и был к ней пристрастен, не вызывает сомнения. Почему же он благоволил к нашей стране? От того, что в нем проснулись гены Рюриковичей? Возможно, но это лишь часть «загадки Бисмарка»…

Даже спустя много лет после возвращения из России Бисмарк делал пометки на официальных бумагах по-русски. Это случалось, когда нужно было подчеркнуть значимость момента, его экспрессию. В такие минуты канцлер часто употреблял слова «Невозможно!» и «Осторожно!». Но самым любимым было неясное, но многозначительное: «Ничего!»

Многие из нас повторяют это слово, имеющее множество оттенков, в любой ситуации. Оценил его многозначительность, аллюзии и иллюзии и Бисмарк. «Alles – ничего» – часто писал канцлер.

…Он видел в России соперника – странного и непредсказуемого. Чем больше Бисмарк изучал нашу страну, ее природу, нравы и характеры ее жителей, тем сильнее утверждался в своей главной мысли – Россию надо оставить в покое: «Мы поступим лучше всего, если будем обходиться с русской нацией как с изначально данной опасностью, против которой мы держим защитные дамбы».

Другие слова Бисмарка звучат, как заклинание. Они актуальны и для наших дней: «Заключайте союзы с кем угодно, развязывайте любые войны, но никогда не трогайте русских».

Боялся ли он России? Скорее, опасался, ибо был рациональным и трезвым политиком. В своем историческом романе «Битва железных канцлеров», где главные герои Горчаков и Бисмарк, писатель Валентин Пикуль, великий мастер исторических ретроспектив, писал, что князь «не раз выступал с предупреждением, что мировая война завершится для Германии катастрофой; он говорил, что Германия непобедима до той поры, пока не столкнулась с Россией, в груди которой бьется два сердца - Москва и Петербург.

– Будем же мудры, – взывал он к рейхстагу, – и побережем наших славных гренадеров. А если война на два фронта все же возникнет, то в конце ее ни один из немцев, отупевших от крови и ужасов, уже будет не в состоянии понимать, за что он сражался...».

Бисмарк вспоминал – скромничал или был искренним? – что никогда заранее не мог предвидеть, сколь успешными окажутся его замыслы. По его словам, политика – неблагодарный труд, где все строится на предположениях, случайностях и непредвиденных совпадениях.

Однако Бисмарк, отличие от своих последователей, редко совершал ошибки. Но предполагал, что деяния его последователей рано или поздно приведут к столкновению интересов двух держав: «Война между Германией и Россией - величайшая глупость. Именно поэтому она обязательно случится…».

Но даже Бисмарк не мог представить масштабы грядущей катастрофы…

Император Вильгельм II, этот наглый выскочка, приводивший в бешенство престарелого канцлера и отправивший его в отставку в 1890 году, спустя почти четверть столетия ввязался в схватку с Россией. Кстати, Бисмарк гениально, сквозь туман будущего, предсказал причины будущего мирового конфликта: «Очередная война разразится из-за какой-нибудь нелепости на Балканах…».

Итог Первой мировой войны оказался плачевным для Второго рейха, «железом и кровью»» сколоченного Бисмарком. Империя рухнула, корона скатилась с головы Вильгельма.

В июне 1941 года Адольф Гитлер, на словах почитавший Бисмарка, но на деле презревший его заповеди, обрушился на Советский Союз. Спустя четыре года последовала расплата – Германия, потерпев жестокое поражение, понесла неисчислимые жертвы и была ввергнута в хаос разрушения. Обрушился еще один рейх – Третий.

Сегодня Бисмарк снова актуален. Германия, в который уже раз, вопреки предупреждениям «железного» канцлера, враждует с Россией. Отношения двух стран не испортились окончательно, но при Ангелине Меркель они дошли, пожалуй, до нижней точки.

Впрочем, было еще хуже, но очень давно – при первом послевоенном канцлере ФРГ Конраде Аденауэре. Он приехал в Москву в 1955 году, и его «горячее» общение с главой Советского Союза Никитой Хрущевым едва не закончилась шумным скандалом. Конфронтация не ослабевала до последних дней пребывания старого канцлера на высоком посту – когда Аденауэр ушел в отставку, ему было 87 лет…

И после него отношения ФРГ и Советского Союза еще долго оставляли желать лучшего. И только при Гельмуте Коле, которому, кстати, на днях исполнится 85 лет, отношения Германии с СССР, а потом и с Россией изменились. Кстати, экс-канцлер Германии не раз критиковал Евросоюз за нынешнюю весьма неразумную, по его мнению, политику в отношении России.

Напоследок – еще одно высказывание Бисмарка. Создается полное впечатление, что легендарный князь жив и из какого-то тайного убежища наблюдает за происходящим:

«Русские, даже если их расчленить международными трактатами, так же быстро вновь соединятся друг с другом, как частицы разрезанного кусочка ртути. Это – неразрушимое государство русской нации, сильное своим климатом, своими пространствами и ограниченностью потребностей».

Валерий Бурт

Поделиться23903-05-2015 19:43

Как Хрущёв русский полуостров отдал... Китаю - http://cont.ws/post/85559.jpg)

Мало, кто помнит, что по итогам победоносной советско-японской войны в 1945 году Советский Союз вернул не только Южный Сахалин и Курильские острова, отторгнутые японскими агрессорами у России в результате русско-японской войны, но и Квантунскую область с городами русской военно-морской славы - Дальним и Порт-Артуром. Однако в составе СССР эти города пробыли недолго...

Н. С. Хрущев, приехавший 29 сентября 1954 года в Пекин на пятилетие Китайской Народной Республики, 12 октября прилетел в город Порт-Артур и объявил о решении передать Китаю город Дальний и военно-морскую базу Порт-Артур, а также о выводе с полуострова всех советских войск.

Дальний (Далянь, Дайрен) – город и морской порт на южной оконечности Ляодунского полуострова. Основан русскими на территории, полученной от Китая по конвенции 1898 года во временную аренду. Во время русско-японской войны 1904-1905 годов был захвачен Японией. 22 августа 1945 года освобожден Советской Армией. По советско-китайскому договору 14 августа 1945 года получил статус свободного порта. Пристани и складские помещения арендовались Советским Союзом на 30 лет. В 1955 году Хрущев безвозмездно передал Китаю все имущество, находившееся в аренде.

Порт-Артур (русское название китайского города Люйшунь) – город и незамерзающий порт. По китайско-русской конвенции 1898 года получен Россией во временную аренду. Сыграл важную роль в русско-японской войне 1904-1905 годов. По Портсмутскому мирному договору арендные права на Порт-Артур были переданы Японии, по истечении срока аренды, город оккупирован ею. Порт-Артур был освобожден Советской Армией 23 августа 1945 года. По китайско-советскому соглашению 1945 года предусматривалось совместное пользование Порт-Артуром в течение 30 лет.

Когда в Порт-Артур прилетел Хрущев, командующий расположенной там 39-й армией Швецов попросил разрешения на доклад. Хрущев разрешил.

С начала доклада не прошло и трех минут, как Хрущев с силой ударил ладонью по столу и крикнул:

– Хватит болтать! Ты лучше мне скажи, зачем вы здесь стоите?

Командующий воспринял слова Хрущева буквально – то есть почему он докладывает стоя, а не сидя. И вопросительно взглянул на Никиту Сергеевича.

– Да, да, я спрашиваю: зачем вы со своими войсками стоите здесь, на Ляодуне?

Швецов к ответу на такой вопрос готов не был:

– Для защиты дальневосточных рубежей нашей Родины, – робко произнес он.

Хрущев оборвал его и сердито заявил:

– Это политика царская, империалистическая. Кого же и от кого вы собираетесь теперь здесь защищать? Ты мне лучше скажи, сколько надо времени, чтобы здесь не осталось ни одного вашего солдата, даже вашего духа?

На помощь командующему пришел начальник его штаба генерал Турантаев.

– Никита Сергеевич! – сказал он в мертвой тишине. – В Южной Корее сейчас кроме ее войск находится полностью укомплектованная 8-я американская армия во главе с генералом Кларком. Та самая армия и тот самый генерал, с которым в апреле 1945 года соединились войска нашего 1-го Украинского фронта. И только в составе этой армии имеется 500 танков. Затем там располагаются соединения 15 государств, введенных туда, считай, американцами с помощью ООН. Так вот, достаточно уйти нам отсюда, как американцы, если они захотят, через трое суток будут здесь, на Квантуне.

Хрущев нетерпеливо прервал генерала:

– Не будут. Это бывшее руководство нашей страны назахватывало, наарендовало чужих земель: в Китае, в Корее, в Финляндии, а нам теперь с этим приходится разбираться. Я хочу, чтобы командующий сейчас мне сказал: сколько вам надо времени, чтобы никого из вас здесь не осталось. А то вот те же войска империалистов, о которых сейчас говорил начальник штаба, отрежут вас здесь, как это сделали в 1904 году японцы, и вы создадите нам огромные хлопоты по выручке вас отсюда. Так сколько же месяцев вам, командарм, надо, чтобы убраться отсюда?

Швецов подумал и ответил:

– Месяца три-четыре.

Хрущев:

– Даю пять. И чтобы по истечении этого срока никого из вас не осталось. Уйдете вы, уйдут и американцы.

В мае 1955 года СССР вывел свои вооруженные силы из Порт-Артура. Американские в Южной Корее остались до сих пор.

Поделиться24003-05-2015 22:09

Бойтесь вкрадчивых. Галичан и не только... - http://versii.com/news/325858/

...Когда в Украине предложили не мудрствовать лукаво, выбирая концепцию работы спецслужбы, а взять на вооружение тактику, стратегию и методы Службы безопасности ОУН - УПА в 1930 - 1950-е года, я как-то невольно понял, ЧТО заимствуют и КТО имеется в виду. Вот вам два примера из жизни двух «щырых патриотив», с которых рекомендовано писать иконы, под ними себя «чистить» и на их жизнеописаниях учить детей. Несмотря на множество разнящихся деталей в биографиях, они похожи в главном – оба не просто родились в Галичине. Оба они – супер-пупер-патриоты с рождения.

То есть. выходцы из практически ортодоксальных радикально-националистических кругов. Их родители молились в униатской церкви на Степана Бандеру и детей своих заставляли лбы расшибать в клятвах «провидныку (вождю, значит) украйинського народу». В детстве и юности оба они стремились любой ценой выскочить из социального болота низменного происхождения и завоевать надлежащий статус. Оба добились его через кровь, убийства, предательство и двурушничество. Оба совершали свои преступления, лицемерно и подобострастно, как в задницу без вазелина (евронеонацисты правильной сексориентации меня поймут), вкравшись в доверие к жертвам или к их окружению под чужой личиной. Оба прошли отличную выучку в структурах, которые их посылали убивать. И оба они убивали своих же – галичан, которые исповедовали, правда, полярные взгляды, но по-своему любили свою землю – Галичину и клялись в верности «нэньке» – Украине.

Первый из них Михаил Стахур – родился в крестьянской семье, отравленной украинским национализмом, и в 15 лет ушел в лесной отряд боевиков-националистов из бандеровского подполья, которое боролось уже с советской властью. И сразу же совершил первое убийство – двух колхозников, проявив невиданную практически патологическую жестокость, с которой он потом и орудовал как исполнительный и не думающий ни над чем киллер-палач. Этот кровавый Миша, получивший у «побратымив» незамысловатую кликуху Стефко своим первым жертвам отрубил руки и разбросал их по окрестностям, чтобы всем было страшно...

Стефко-Стахура и избрали для убийства известного украинского журналиста, публициста и общественного деятеля Ярослава Галана. Чтобы было понятно, за что убивали Галана, процитирую отрывок из его статьи «Чему нет названия» - о буднях украинских националистов в подполье, в котором обретался и Стахур: «Четырнадцатилетняя девочка не может спокойно смотреть на мясо. Когда в ее присутствии собираются жарить котлеты, она бледнеет и дрожит, как осиновый лист. Несколько месяцев назад в Воробьиную ночь к крестьянской хате недалеко от города Сарны пришли вооруженные люди и закололи ножами хозяев. Девочка расширенными от ужаса глазами смотрела на агонию своих родителей. Один из бандитов приложил острие ножа к горлу ребенка, но в последнюю минуту в его мозгу родилась новая идея: «Живи во славу Степана Бандеры! А чтобы чего доброго, не умерла с голоду, мы оставим тебе продукты. А ну, хлопцы, нарубайте ей свинины!..» «Хлопцам» это предложение понравилось. Через несколько минут перед оцепеневшей от ужаса девочкой выросла гора мяса из истекающих кровью отца и матери…».

Стахур долго подбирался к Галану при помощи еще одного нравственного доходяги, которому страшно был нужен просвещенный статус и известность, – Иллария Лукашевича. Сына священника, учащегося духовной семинарии, который переквалифицировался потом в студента Львовского сельхозинститута, пописывающего стишки. Вот через знакомых этот самый Илларий вышел на Галана и попросил помочь повысить квалификацию в стихосложении. Так же – через любовь к стихам – втирался в доверие и Стахур. Вкрадчивый обходительный, несчастного вида человек, задрот-ботан, как сказали бы сейчас. Сохранилось его описание на суде: «Это был молодой человек высокого роста, худой как плеть, худое небольшое лицо, нос заостренный, уши оттопыренные, маленькие бегающие глаза, руки длинные с большими кистями. Френч с накладными карманами и брюки, заправленные в сапоги. Ничего такого видного он из себя не представлял. Это был обыкновенный человек. Просто не верилось, что он мог совершать такие чудовищные по своей жестокости преступления». Не поверила в это и домработница Галана и симпатизировала ему. В тот роковой день она встретила его радостно: «О, Мишенька пришел!»...

Короче, Галан по доброте душевной согласился сам помочь своим убийцам, и 24 октября 1949 года к нему в дом зашли двое – Лукашевич и Стахур. Дали стихи на рассмотрение, и когда журналист склонился над разложенными на письменном столе бумажками, Стахур нанес ему удар топором. А потом еще десять раз рубанул бездыханное уже тело. Бил жестоко, чтобы наверняка. И было ему тогда всего 19 лет.

Его поймали сонного (всей его банде подсыпали снотворное лазутчики из чекистов), и в 1951 году казнили. Но кто выдал Стухура? Вот тут-то и начинается самое интересное!

Второй наш герой – Богдан Сташинский – тоже родился в семье украинских националистов на год позже Стахура, в 1931-м. Тоже стал студентом Львовского пединститута, внимательно слушал националистические бредни, которыми пробавлялись как родители, так и их знакомые, устраивающиеся в этой жизни, но на кухнях клянущие «кляти совиты и москалив». Ну, чтобы было понятно – как нынешняя Ирина Фарион, ради карьеры ставшая коммунисткой и, как утверждают очевидцы, подмахивающая росту своей карьеры абсолютно доступным любой женщине способом, а потом ставшая «желто-синей фурией революции национального возрождения», маниакальной и непреклонной в своем фанатизме предательницы.

В это же непростое время молодой Бодя элементарно попался в транспорте как «заяц-безбилетник» и оказался в цепких и пристально-внимательных лапах НКВД, которые, в том числе, шантажом перевербовали юного националиста на рельсы марксизма-ленинизма. Просто сказали, что расстреляют отца, мать и сестру, которая через жениха была связана с бандеровским подпольем. И первым заданием юного бойца-интернационалиста Сташинского, получившего кагэбистискую кликуху Олег, было осторожно и вкрадчиво, не вызывая подозрения, втереться в доверие к этому самому сестриному жениху, который руководил отрядом боевиков-подпольщиков. Богдан-Олег втирается. Уходит с ним в лес и выдает схрон. Всех вяжут, а Бодя получает печенюшку московского производства.

А потом все пошло, как по маслу: Бодя поставил втирание в доверие и предательство на поток. Вот как некто Джон Стил в журнале «Люди» («Peoples.Ru») описывает эту увлекательную работу предавшего националиста в составе чекистской спецгруппы ликвидаторов: «Особенно там любили прием, словно позаимствованный из детективных фильмов. Украинца, подозреваемого в связях с (националистическим) подпольем, арестовывали и везли машиной в другой город. По пути машина вдруг «ломалась» поблизости от крестьянского домика, куда конвоиры и вели арестованного на время «починки». В домике располагалась спецгруппа Сташинского, выдававшая себя за украинских партизан (боевиков УПА). Поднималась стрельба, конвоиры, пораженные холостыми патронами, падали навзничь в лужи куриной крови. "Освобожденного" арестанта отводили в схрон, где находились другие лжепартизаны. Здесь ему предлагали написать о своей работе в подполье, чтобы впредь лжепартизаны имели основание защищать его. Получив письменные показания о его деятельности, «освободители» вели пленника в «партизанский отряд». Но, увы, попадали в засаду, и их хватали советские солдаты в форме, которым оставался и уличающий документ. Команда Сташинского так удачно разыгрывала эту мелодраму, что многие "подпольщики" так и попадали на расстрел в полной уверенности, что им просто ужасно не повезло»...

Точно также Богдан - Олег выдал Михаила - Стефко, которого благополучно и повесили в пригороде Львова. А Богдан пошел вверх по карьерное лестнице в КГБ семимильными шагами. Отучился в Киеве, освоил польский и немецкий языки. Познакомился с принципами и навыками агента-«крота» за рубежом и после множества приключений и перипетий был заслан в ГДР. Чтобы можно было сигать оттуда беспрепятственно в ФРГ. С одной целью: к тому времени этот талантливый мальчуган в вышиванке вырос в матерого и безжалостного киллера - тихушника, должен был втереться в доверие и грохнуть вождей украинского национализма бандеровского толка, окопавшегося именно в тогдашней ФРГ. А именно – Степана Бандеру, вождя, и Льва Ребета, идейного вдохновителя ОУН. Чтобы тоже было понятно – это как приказать убить Иосифа Сталина и Вячеслава Молотова. Или Леонида Брежнева и Михаила Суслова. Крутой замес заставили готовить кураторы Сташинского.

Богдан и справился с задачей на «отлично»: втерся в доверие к окружению, все разведал и в 1957 году грохнул Ребета, а через два года, 15 октября 1959 года, – самого Бандеру. Да так замысловато грохнул, что никто сначала и не догадывался, почему же так неожиданно и скоропостижно сплелись лапти у таких уважаемых в «громади» и в «товарыстви» людей.

Тайну поведал сам Богдан. Он, оказывается, не просто влюбился и женился на настоящей немке, которая и не догадывалась, чем же на самом деле пробавляется ее красивый муженек (а наш Бодя в отличие от выше упомянутого задрота Миши, говорят, был писаный красавчик, «лэгинь», как утверждают в Галичине, как Виктор Ющенко, икона инфантильных украинок, «высокый та стрункый, щэ й на бороди ямка»), но и готов был ради нее на все. И в 1961 году Сташинский предал и КГБ вместе с Марксом - Энгельсом - Лениным и сдался полиции ФРГ, где рассказал о своих художествах с вождями ОУН. Ему дали 8 лет тюряги, «пластикой» изменили лицо, и по разным данным в таком виде он до сих пор может коротать свои старческие дни то ли в ЮАР, то ли вообще в цитадели мировой демократии – США. Советского лидера Никиту Хрущева чуть Кондратий не хватил, КГБ стал тщательнее стал готовить убийства «врагов», а нацики из ОУН так и вообще были в шоке – такие талантливые кадры, они сами поставляют в КГБ...

И что же мы имеем в сухом остатке: убиты три известных галичанина – Ярослав Галан, Лев Ребет и Степан Бандера. И убивали их тоже галичане – Михаил Стахур (с Илларием Лукашевичем в качестве подельника и наводчкиа) и Богдан Сташинский. Поговорим о жертвах. Все трое, они беззаветно любили свою Украину. Но по-разному. Один – Галан – был типичным суверен-коммунистом, антифашистом, но не признавал и все попытки новых властей УССР ускоренно и насильственно русифицировать и интернационализировать его Галичину. За это его подвергла гонениям уже советская власть и, по утверждению многих историков, сама подготовила и осуществила «атентат», который потом и взял на себя Михаил - Стефко Стахур.

Не знаю, не знаю... Но фактом остается тот факт, что когда Стахуру огласили приговор, то этот задрот задергался и заорал во всеуслышанье: «Я не виноват, я не убивал! Не убивайте меня, мы так не договаривались...». О чем и к с кем он договаривался, можно только строить догадки. А известный уже современный галицкий националист Михаил Горынь вспоминал, как молодым студентом слушал Галана во Львовском университете и был поражен «патриотическим выступлением»...